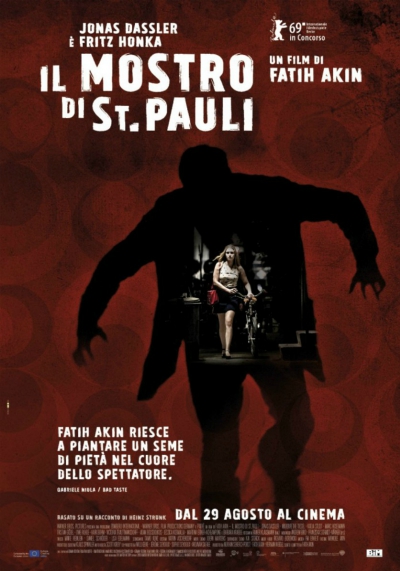

Il mostro di St. Pauli

di Fatih Akin

thriller, drammatico | Germania/Francia (2019)

There will be blood. Ne scorrerà molto, dopo che nei primi minuti della pellicola la sua comparsa è stata posticipata il più possibile, mentre l’ignavo omicida cerca di trovare la maniera più efficace per sbarazzarsi del corpo della sua prima vittima. Alla fine un fuoricampo (parziale) permette all’inumano Fritz Honka di farsi risoluto e iniziare la mattanza. Per quanto possa sembrare bislacca, l’allusione al capolavoro di Paul Thomas Anderson è motivata dalla rassomiglianza estetica dei primi minuti di ambedue le pellicole, muti eppure colmi di grugniti, sibili, urla, tonfi e trascinamenti, composti da piani fissi che si frammentano nei singoli dettagli, creando una sorta di sinfonia della nascita del protagonista come mostro. Ma Akin non è certo Anderson e l’estetica da lui adottata non è certo il disturbante post-classicismo dello statunitense e l’autore tedesco lo rimarca subito facendo optare il protagonista per la sdolcinata “Es geht eine Träne auf Reisen”, così da coprire il rumore della sega che taglia la carne. Ma la musica non basta a occultare il misfatto e anzi ne enfatizza la sgradevolezza sensoriale: così la sequenza diviene probabilmente, programmaticamente, la più esemplificativa dell’intera pellicola, un manifesto delle rischiose e comprensibilmente molto contestate scelte del regista.

L’incontro fra il tema de “Il mostro di St. Pauli”, ovvero gli ultimi cinque anni di libertà di uno dei più efferati e caratteristici serial killer tedeschi, e il non nuovo alle querelle regista di origine turca non lasciava presupporre un trattamento equilibrato e discreto della materia, ma le crudeltà esibite nel corso della pellicola hanno provocato un’alzata di scudi quasi collettiva contro essa, ad oggi il film di Akin con il punteggio Medicritic più basso, inferiore pure a quello del quasi universalmente vituperato “Il padre”. Rispetto a quello “Der Goldene Handschuh” si pone in maniera quasi antinomica, essendo fondato non sul viaggio continuo, e sulla presenza di una meta, ma sulla reiterazione ossessiva di brevi spostamenti e azioni, producendo al posto di una narrazione di eccezionalità, lo sprofondamento nell’abbruttimento quotidiano, un eterno ritorno dello squallore. Il protagonista, e anche tutto il macrocosmo umano che lo circonda, torna sempre ai medesimi luoghi e attività, tra l’altro le più basilari e viscerali possibili: mangiare, bere, pisciare, scopare, pestare il prossimo. Non è casuale il fatto che l’unica parentesi in cui Honka rinuncia all’alcol e si trova un nuovo impiego sia posta fra due (pacchiane) dissolvenze, la prima in bianco e la seconda in nero. E così si risprofonda nell’abiezione.

Tale moto ripetitivo e rivolto sempre più verso il nero (un punto di contatto con la discesa dantesca del protagonista di “The House that Jack Built”?) viene significato in primis dalla vicinanza al punto di vista dell’assassino, al centro di quasi ogni inquadratura, se si esclude la pretestuosa eppure significativa linea narrativa dei due adolescenti, e l’unico col quale, di fronte alla perseguita mancanza di coinvolgimento della macchina da presa (che nei momenti più efferati si pone silente e statica come un gatto su un mobiletto), questa interagisce, concedendo a Fritz Honka dei fugaci e proprio per questo disturbanti sguardi in macchina. Non si può scindere “Il mostro di St. Pauli” dal suo (in italiano) eponimo, come più recensori hanno fatto notare, ed è nella sua abiezione che vanno trovate le motivazioni delle discutibili scelte estetiche del film. La deprecabile rappresentazione senza (quasi) filtri della violenza porta sul piano cinematografico l’esibizionismo ossessivo del protagonista (la casa cosparsa di immagini pornografiche e sembianti sessuali), così come i colori acidi e accesi dell’ottima fotografia di Rainer Klausmann corrispondono alla visione filtrata dall’alcol dell’uomo, mentre l’uso ripetitivo delle malinconiche canzoni popolari tedesche è motivato dalla necessità del protagonista (il quale difatti mette il medesimo brano tutte le volte in cui fa, o più spesso vuole fare, qualcosa di rilevante per lui) e di chi gli sta attorno di imbellettare la natura cruda in cui si trova e da cui tenta, senza meta e quindi successo, di fuggire. Ciò è ben esemplificato dal dettaglio della prostituta deportata, vecchia e sfatta, che con mano inferma si mette il rossetto per approcciarsi a Honka dopo che le ha offerto da bere.

Un altro esercizio praticato da molta critica scrivendo di “Der Goldene Handschuh” (ampiamente ispirato da un romanzo sullo stesso soggetto scritto nel 2016 da Heinz Strunk) è il confronto con l’ultimo film di Lars Von Trier, apparentemente avvicinabile solo per la decisione di mettere un serial killer al centro della pellicola e per l’approccio privo di compromessi con cui ciò viene fatto, prevedibile già dalla fama di provocatori dei due cineasti (per quanto al riguardo Akin paia un dilettante rispetto a un troll del calibro del danese). In realtà la narrazione dei deliri omicidi e intellettuali di Mr. Sophistication e quella delle squallide vicende che spingono il Fritz Honka dell’ottimo Jonas Dassler (una figura ai margini, e non necessariamente emarginato, e un immigrato, dalla Ddr, come quasi tutti i protagonisti di Akin) a divenire un brutale assassino sono correlabili in virtù del modo in cui permettono ai rispettivi autori di riflettere sul proprio cinema e sulle sue matrici, nella forma di un’enumerazione di modelli e riferimenti.

Così “Il mostro di St. Pauli” non può concretizzarsi nella forma algida e astratta (dai colori netti e dalle riprese geometriche) de “La casa di Jack”, dato che il suo protagonista non è un intellettuale che ammira Albert Speer e che sprofonda in un Inferno ispirato da Doré, ma in un cupo melodramma, fotografato con la stessa saturazione dell’ultima pellicola dell’amato Fassbinder e che, come ogni opera del genere, è il racconto di un viscerale desiderio e della sua frustrazione. L’incontro con la bionda adolescente desiderata fin dall’inizio è, oltre che una falsa pista per lo spettatore, la fine dei misfatti di Honka, impedendo una volta e per tutte la concretizzazione del desiderio.

La “casa di Fatih” non è raffinata e ambiziosa come quella di Von Trier, anzi è zeppa di umori e fetori, poco ricca e forse anche un po’ cadente, ma non per questo va sminuita. Per quanto si possa giudicare pedante la decisione, conforme ai cliché del genere, di esibire le immagini dei protagonisti reali della vicenda nei titoli di coda e così giustificare la rappresentazione con la “verità storica”, il realismo enfatico è un tratto tipico del regista, di cui il crudo iperrealismo del suo undicesimo film è una prevedibile evoluzione, resa ancora più interessante dalla sua autoriflessività.

30/08/2019

cast:

Jonas Dassler, Margarethe Tiesel, Katja Studt, Mark Hosemann, Adam Bousdoukos, Tristan Gobel

regia:

Fatih Akin

titolo originale:

Der Goldene Handschuh

distribuzione:

BiM Distribuzione

durata:

110'

produzione:

Bombero International

sceneggiatura:

Fatih Akin

fotografia:

Rainer Klausmann

scenografie:

Tamo Kunz

montaggio:

Andrew Bird, Franziska Schmidt-Kärner

costumi:

Katrin Aschendorf

musiche:

F.M. Einheit