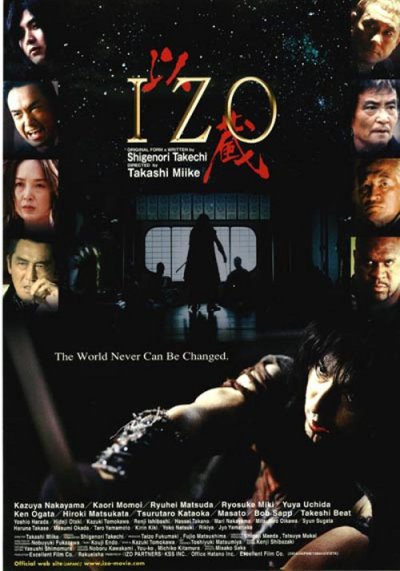

Izo

di Takashi Miike

fantastico | Giappone (2004)

È invulnerabile e invincibile ma non è questo a spaventare i suoi avversari, rassegnati invece a una Furia che somministra il suo acciaio senza uno scopo materiale e in vista di nessun vantaggio o vendetta.

Davanti ad un pubblico perplesso, Miike Takashi offre al Festival lagunare la sua opera probabilmente più controversa. È il 2004 e la sala arriva ai titoli di coda quasi del tutto deserta.

Tra gli eroi giunti fino al commiato Quentin Tarantino che applaude entusiasta (e da solo) e l’immancabile Enrico Ghezzi con una di quelle sue sentenze ischemiche che tanto gli piacciono: "Dopo il cinema c’è Izō" - bisbiglia.

Per tutti gli altri, la delusione: un trailer furbetto fatto delle scene più sanguinolente e la presenza nel cast di un altro mito del cinema giapponese, Kitano Takeshi, non sono stati di aiuto alla digestione di una storia sveltamente bollata come "incomprensibile".

Miike, al contrario, era stato chiaro e sincero fin da subito: "Izō" è una pausa della sua (sterminata) filmografia, "strana" o "di autore" che dir si voglia ma comunque ortodossa del paradigma soggetto/sviluppo/conclusione e ha ammantato con tutta la follia di cui è capace in fase di ripresa e di montaggio uno script già folle di suo che gli aveva sottoposto uno stressato Takechi Shigenori, sceneggiatore del film.

Assenza di unità temporale e di conseguenza spaziale, nessuna traccia di evoluzione dei personaggi, totale assenza di un plot che tenga in piedi la storia, niente morale, niente messaggio, niente fidanzamenti, sesso, espiazione, punizione… bisognerà aspettare il cartello THE END per trovare una cosa finalmente al suo posto.

Tanto sangue (ma neanche tantissimo) quasi la parodia del fil rouge, sottile, lineare e disvelato agente sostituito da litri di un liquido incapace pure di aggregarsi in una forma compiuta, una scia, o magari una cascata à la "Shining" di Kubrick.

Sballottolato senza soluzioni di continuità in sequenze esaustive e auto-sufficienti quasi fossero degli episodi, Izō si mimetizza con la cinepresa di Miike e si muove ricalcando l’idea stessa del suo cinema: lo vediamo sempre in movimento, il più delle volte in marcia, spesso impegnato nella coreografia di balletti di morte con la sua katana, molto raramente ad aprir bocca verso uomini armati a volte di modernissime mitragliette.

Quale sia l’azione che compie, la cinepresa si piazza in un punto mediano e resta lì, ferma, delegando a Izō il movimento e preoccupandosi solo di quasi impercettibili récadrages per bilanciare la messa in quadro come è un po’ tutto il cinema di Miike, più orientato al movimento profilmico che a quello di macchina.

Come accennato, le singole sequenze (o episodi) sono caratterizzati da una perfetta pulizia formale ma la loro concatenazione è di tipo caotico e procede per accumulazione; siano essi la madre, uomini di Dio, una donna che aveva amato una sola notte, una modernissima squadra di SWAT, un ingenuo cenacolo di "poteri forti" o il gabinetto del Consiglio dei Ministri (di cui Kitano è il Presidente) essi non sono nulla di più di un modesto ostacolo alla sua marcia, una serie di duelli prima verbali, in cui ciascuno promette la morte al samurai salvo cadere uno dopo l’altro senza sforzo.

una sola presenza è tollerata nel suo cammino, quella del menestrello Tomokawa Kazuki (se stesso) che con la sua chitarra e la voce strozzata puntella la figura indefinita e sublime di Izō (vivente/non vivente, umano/non umano) accomunandolo alle potenti e ambigue manifestazioni della Natura che tanto ispirarono il Romanticismo tedesco quando formalizzarono il Sublime. E allora il primo brano mette in relazione una donna che fa bollire dei fiori per cena nel mentre da uno stelo ondeggiante una lumaca ("che vive lì") improvvisamente cade come una camelia (immaginando volesse dire pesantemente poiché la camelia è un fiore di grossa taglia) e questa visione che spezza l’armonia del Bello, di una cena delicata a base di fiori, la disgusta e prefigura lo choc del Sublime, del Brutto che fa irruzione, profanazione ma che, a differenza del Bello che ha una matrice esclusiva, li include e proprio nella loro compresenza trova senso, potenza, giustificazione. Conclude, il menestrello: "La gente balla e si protende verso il cielo. Verso il cielo. [ma] Dentro il buio".

"Izō", per quanto possa essere facilmente etichettato come "grottesco" "horror" "gore", "Jidai-geki"… è solo in parte assimilabile a tali canoni.

In effetti, non una sola volta la cinepresa ha indugiato su un fendente, uno squartamento. L’acciaio di Izō è letale e la forza che lo manovra oltre-umana: non c’è dolore, agonia, urla…

Il sangue si spreca tanto da assumere una forma grossolana ma esso, oltre a suggerire gli effetti di una sciabolata più che mostrarla, assume anche un’aura più sottile, quasi un salutare salasso che riequilibra l’emodinamica del corpo in luogo di una emorragia mortale.

In una delle sequenze più belle del film, l’efebica body-guard dell’Imperatore è decapitata da un preciso colpo di katana; dalla decollazione non vediamo però fontane di sangue arterioso che schizzano impazzite ma uno stormo di farfalle che volteggiano in tondo col loro caratteristico flap di ali multicolore e che guadagnano l’uscita e volano via mentre un variopinto bruco, la pre-farfalla, abbandona il corpo senza testa e esce fuori pure lui, col suo classico movimento a uncino senza clamore né scandalo.

In uno dei suoi duelli, un colosso negro di madrelingua inglese è letteralmente tagliato in due. Ciononostante, la cinepresa (meglio: l’effetto speciale) non raccoglie il raccapriccio di viscere sbrogliate in un oceano emorragico: come un pane di burro tagliato da un coltello incandescente, la perfetta metà del valoroso guerriero, quella provvista della testa, ringrazia Izō e si congeda dalla vita auspicandosi una finalmente conquistata pace.

Quella pace di cui Izō gode nella sua biografia circolare per non più di due secondi quando, al cospetto del giovanissimo Imperatore con cui nel finale ha la sua resa dei conti, finalmente ferito e stremato, è fatto oggetto di un soffio leggerissimo che il giovane indifferente a sé e al mondo gli rivolge come fosse un Soffio Vitale ma che è finalmente la liberazione dal suo statuto di Un-Tote (il non morto).

Sono probabilmente quei due secondi che, meglio di una voce enciclopedica, spiegano al perplesso pubblico occidentale il significato del Mu, questa sillaba intraducibile che per semplificazione definiamo Nulla, Niente ma che l’essenza di un concetto che per la nostra cultura non è se non duale, come ci insegnò Parmenide: l’essere che è [ma] unito al non essere che non solo è pure lui ma vive e lotta insieme a noi. Più assimilabile (ma non per questo meno bella) è la canzonatura del lacero e malfermo Izō a opera di un prato verde splendente su cui si ergono dei fiori scintillanti che parlano tra loro e totalmente a-morali non ne provano compassione né compatimento. Provoca invece loro un divertimento: "È patetico. Deludente. Deridiamolo! "- si dicono con la stessa innocenza che Ulisse dovette riconoscere in Nausicaa e le sue ancelle che spensieratamente giocavano alla palla. Ma quando scorsero il condottiero ne restarono turbate e se ne impaurirono.

Perché, ci sentiamo di aggiungere a mo’ di conclusione, questa cultura così lontana dalla nostra, che ha sostituito la prassi con il rituale, in cui l’Armonia ha un peso maggiore della materia, compresa la vita, ci affascina da sempre.

Ne intuiamo un ordine che in buona parte è un mistero anche per essi stessi. Cullati dal mito della discendenza divina, la cui dea Matelas è già progenitrice dell’intero popolo, chi siano i giapponesi è un mistero anche per loro e né la storia né l’archeologia hanno sbrogliato la matassa. È comodo designarli come l’estremo punto della colonizzazione euroasiatica, a opera di un gruppetto di esploratori partiti dall’attuale Corea e stabilitisi nell’isola di Hokkaido, quella più a nord. Questa teoria ai giapponesi piace molto poco e archiviata nel 1945 la discendenza divina amano oggi definirsi una colonia totalmente indigena che nel più completo isolamento è diventata il Giappone così come lo conosciamo oggi. È buffo dover aggiungere che i dati in possesso di tutti gli studiosi non escludono un fatto del genere.

Forse in questo nodo ancora da sbrogliare è racchiuso il senso anche dello stesso Izō poiché la sua storia è racchiusa da un prologo che si salda col finale a voler rappresentare la dinamica ciclica: si apre e si chiude con lo stesso mistero, la nascita. Molti hanno creduto di scorgere in quel neonato il bambino astrale dell’Odissea di Kubrick destinato a un futuro imperscrutabile ma di certo luminoso; forse però potrebbe essere interpretato come una disperazione che è poi la stessa di Izō quando sarà adulto: l’angoscia di non sapere chi, esattamente, si è.

12/10/2015

cast:

Takeshi Kitano, Ryuhei Matsuda, Kaori Momoi, Kazuya Nakayama

regia:

Takashi Miike

distribuzione:

Team Okuyama - KSS

durata:

128'

produzione:

KSS - Excellent Film - Izo Partners - Office Kitano

sceneggiatura:

Shigenori Takechi

fotografia:

Nobuyuki Fukazawa

montaggio:

Yasushi Shimamura

musiche:

Kôji Endô