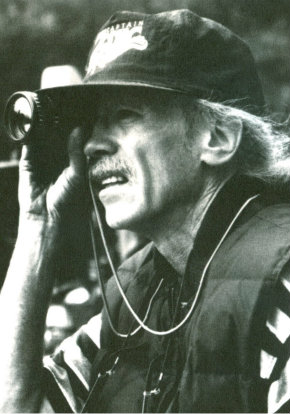

John Carpenter

Fuga dalla realtà

Regista, compositore, sceneggiatore, maestro del cinema b-movie, è stato definito in molti modi nel corso della sua lunga carriera. Di sicuro Carpenter, nell'arco di 20 anni, ha contribuito a rifondare temi e stilemi del cinema di genere, regalandoci cult, opere seminali e veri e propri capolavori

John Howard Carpenter nasce il 16 gennaio 1948 a Carthage nello stato di New York e cresce a Bowling Green nel Kentucky. Suo padre è un professore di musica e come musicista partecipa a diverse session con Frank Sinatra, Johnny Cash e Roy Orbison. Il giovane Carpenter cresce quindi sotto l'influenza paterna e, oltre alla musica, s'innamora ben presto del cinema, specialmente di quello di genere, dall'horror alla fantascienza, passando per il western. Inizia a sperimentare la magia del cinema con una cinepresa 8 mm che il padre gli regala per il suo ottavo compleanno. La sua infanzia è segnata dalla visione del "Pianeta proibito" di Fred McLeod Wilcox e da "King Kong" di Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack. E da tutta una serie di b-movies, come quelli sfornati da Roger Corman e dalla sua scuderia di autori.

Durante l'adolescenza continua la sua esplorazione artistica: produce delle fanzine di cinema e narrativa di genere, partecipa attivamente a una rock band e dirige un paio di cortometraggi intitolati "Revenge of the Colossal Beasts" (1962) e "Terror from Space" (1963). In seguito, studia alla Western Kentucky University e dirige altri cortometraggi: "Gorgon, the Space Monster" (1969); "Gorgo versus Godzilla" (1969); "Warrior and the Demon" (1969); "Sorceror from Outer Space" (1969). In questa fase a John Carpenter interessa, più che creare storie, sperimentare tecniche cinematografiche ed effetti speciali, come la stop-motion nello stile inventato da Ray Harryhausen. Carpenter ormai ha capito che il cinema è la sua strada e si trasferisce alla University of Southern California (USC) dove si iscrive ai corsi di cinema e regia e ha la fortuna di incontrare alle lezioni autori del calibro di Alfred Hitchcock, Orson Welles, Roman Polanski e Howard Hawks. In particolare quest'ultimo diventa il suo nume tutelare e il modello a cui ispirarsi. Carpenter ama di Hawks la grande capacità di utilizzo degli stilemi del cinema di genere all'interno delle regole dello studio system, nascondendo la tecnica e mostrando risultati filmici di grande spettacolarità. L'utilizzo dei personaggi femminili, l'amicizia e il confronto rude tra i personaggi maschili, la claustrofobia degli spazi chiusi e circoscritti sono gli aspetti principali del cinema di Hawks che Carpenter traduce in stilemi personali nei suoi film.

Il momento di passaggio al suo cinema il regista americano lo vive con la partecipazione al cortometraggio "The Resurrection of Bronco Billy" prodotto dalla USC. Carpenter fa parte del gruppo di studenti che formula il progetto cinematografico. La regia è di James Rokos e lui partecipa alla stesura del soggetto e della sceneggiatura, monta il film e compone la colonna sonora. Pur non essendo accreditato, gira anche alcune sequenze del film, in un contesto in cui il lavoro è un'esercitazione accademica, dove tutti devono confrontarsi con il lavoro cinematografico. Il risultato va al di là delle aspettative: il film vince il premio Oscar nel 1970 come miglior cortometraggio e dà grande visibilità agli studenti che hanno partecipato al progetto. "The Resurrection of Bronco Billy" è un omaggio al cinema western, dove un giovane gira per Los Angeles alla ricerca del West e, in un montaggio alternato con sequenze e inquadrature di film muti, teorizza una visione metacinematografica tra l'aspirazione a un tempo eroico, che non esiste più (il West come luogo spazio-temporale), e il genere cinematografico che per antonomasia rappresenta un prodotto originale della cultura americana. Già in nuce abbiamo la fuga dalla realtà del protagonista, una fuga mentale e spaziale da un luogo e un tempo circoscritto (la Los Angeles del presente) verso un altrove immaginario e immaginato.

Tra citazioni e contaminazioni Dal saggio di laurea - un corto di poco più di 30' girato in 16 mm - insieme al compagno di corso Dan O'Bannon (futuro sceneggiatore e creatore di "Alien"), e con l'aiuto del produttore Jack H. Harris, che li finanzia con un budget risibile di sessantamila dollari, Carpenter ricava il suo primo lungometraggio in 35 mm della durata di 83'.

Dal saggio di laurea - un corto di poco più di 30' girato in 16 mm - insieme al compagno di corso Dan O'Bannon (futuro sceneggiatore e creatore di "Alien"), e con l'aiuto del produttore Jack H. Harris, che li finanzia con un budget risibile di sessantamila dollari, Carpenter ricava il suo primo lungometraggio in 35 mm della durata di 83'.

Dopo due anni di lavoro nasce Dark Star (id, 1974), piccolo film di fantascienza che lo stesso regista definisce come un "aspettando Godot nello spazio": quattro astronauti (più il comandante morto, ma senziente e posto in uno stato criogenico) sono in missione nello spazio profondo sull'astronave Dark Star alla ricerca di stelle e pianeti instabili da distruggere con un arsenale di bombe intelligenti.

All'atmosfera beckettiana (dalla schizofrenia dei personaggi ai dialoghi tra l'assurdo e il grottesco, sino all'intera sequenza comica tra uno degli astronauti, Pinback, e un alieno a forma di palla ospite in una stanza dell'astronave, che dispettosamente inizia a gironzolare e diviene la causa indiretta dell'incidente finale) Carpenter omaggia il cinema di Stanley Kubrick come "2001 Odissea nello spazio" e "Il dottor Stranamore". Il punto di sintesi cinematografico di questa citazione possiamo identificarlo con la geniale rappresentazione delle bombe intelligenti. La bomba numero 20, a causa di un guasto, inizia a contrastare gli ordini dell'equipaggio e tra inneschi e disinneschi si pone quesiti filosofici sulla sua "missione".

Oltre all'alieno e alla bomba, anche i personaggi di Pinback (interpretato dallo stesso Dan O'Bannon, e anche co-sceneggiatore e curatore del montaggio e degli effetti speciali del film) e del tenente Doolittle sono tra gli aspetti più riusciti e interessanti di Dark Star. Il primo, rappresenta bene l'uomo in uno sdoppiamento di identità: in un diario visivo racconta la sua storia e come sia capitato sull'astronave, sostituendo accidentalmente il vero Pinback, con un continuo desiderio di ritorno alla Terra; mentre il secondo prende il posto del comandante, morto e rinchiuso in una bara criogenica, anche lui in qualche modo ricoprendo un ruolo non voluto, costretto dagli eventi come Pinback, in uno sdoppiamento più funzionale che psicologico, dove la sua fuga dalla realtà viene espressa dal desiderio di ritornare a fare il surf sul mare californiano, in un sogno hippie style anni 60 appena lasciati alle spalle.

La confusione del tempo tra futuro spaziale degli eventi e passato terrestre dei personaggi rende ancora più lo straniamento beckettiano della narrazione in Dark Star. E se questa caratteristica della sceneggiatura probabilmente la dobbiamo alla mano di O'Bannon (oltre ad alcune allusioni letterarie alle opere di Philip K. Dick, come il comandate "morto parlante" nella bara criogenica che ricorda "Ubik" o i racconti come "Modello due" o "Nanny" per la descrizione di una psicologia "umana" della macchina-bomba - l'influenza di Dick è così importante per O'Bannon che scriverà la gran parte delle sceneggiature della sua carriera tratte dalle opere dello scrittore californiano) a Carpenter si deve tutto il discorso sul recupero degli stilemi del genere. In particolare poi, è messo in scena il gruppo di uomini, rinchiusi in uno spazio ristretto (l'astronave) in contrapposizione allo spazio aperto e oscuro, che lottano per la sopravvivenza in una situazione che li mette a confronto con se stessi e con l'esterno. Tema portante di tutta la cinematografia carpenteriana e che ritroviamo costantemente nei suoi film.

Presentato al Filmex del 1974 (l'annuale rassegna di film a Los Angeles), Dark Star riceve plausi e apprezzamenti, ma lo stesso Carpenter non si sente ancora un vero "professionista" del cinema e il film, pur divenendo con gli anni un vero e proprio cult per cinefili, resta un'opera ancora naif e indirizzata a un pubblico di studenti.

Dopo Dark Star, Carpenter ha difficoltà a trovare i finanziamenti per dirigere un altro film e a farsi assumere da qualche studio. Oltretutto, in una visione autoriale del cinema, vuole avere il controllo totale dell'opera e questo non lo aiuta di certo. Si butta allora in una forsennata scrittura di sceneggiature (quattordici in quattro anni) di cui alcune vedranno la luce negli anni successivi diretti da altri registi come "Occhi di Laura Mars" (1978) di Irvin Kershner, giallo tendente al paranormale di stampo hitchcockiano e "Il giorno della luna nera" thriller del 1986 diretto dal carneade Harley Cokeliss con Tommy Lee Jones. Altre sono vendute a produttori Tv: "Zuma Beach" (1978) su una rockstar in crisi; "Il giorno in cui le allodole voleranno" (1979) dramma su un gruppo di anziani in una casa di riposo che si ribellano alle angherie della direttrice; "El Diablo" (1990), western sul rapimento di una ragazza da parte di un fuorilegge al cui inseguimento si mettono un'insegnante, un commerciante e un cacciatore di taglie, e ancora un altro western, "Blood River" (1991), ispirato, insieme al precedente, al cinema classico, soprattutto a quello di Hawks. Nel frattempo riesce a trovare finanziamenti da produttori indipendenti di Filadelfia per dirigere il suo primo film professionale tratto da una sua sceneggiatura: Distretto 13 - Le brigate della morte (Assault on Precinct 13, 1976) è girato in soli ventiquattro giorni e con un budget di appena centomila dollari.

Nel frattempo riesce a trovare finanziamenti da produttori indipendenti di Filadelfia per dirigere il suo primo film professionale tratto da una sua sceneggiatura: Distretto 13 - Le brigate della morte (Assault on Precinct 13, 1976) è girato in soli ventiquattro giorni e con un budget di appena centomila dollari.

Un tenente di nuova nomina della polizia di Los Angeles deve sovrintendere alla chiusura del Distretto 13 il giorno stesso. Nel frattempo un gruppo di condannati a morte viene trasferito da un carcere a un altro e per un malore di uno di loro il convoglio di ferma al distretto. Intanto la sera prima alcuni componenti di una gang sono uccisi dalla polizia e i loro compagni si mettono a caccia di persone da uccidere per vendicarsi. Un uomo che assiste all'assassinio della figlia riesce a scappare e a rifugiarsi nel distretto isolato e dismesso. Circondati dai componenti della gang, i protagonisti subiscono un cruento e violento assedio che dura tutta la notte.

Questa in estrema sintesi la trama di un film che omaggia in modo esplicito (nelle battute, nei caratteri dei personaggi e nelle sequenze delle sparatorie all'interno del distretto) "Un dollaro d'onore" di Howard Hawks. Del resto, Carpenter avrebbe voluto girare un western, ma non c'era abbastanza denaro per affittare i cavalli necessari e per le stesse ristrettezze si occupa della colonna sonora e anche del montaggio (firmato con lo pseudonimo di John T. Chance, il nome del personaggio dello sceriffo interpretato da John Wayne nel film di Hawks poc'anzi citato).

Utilizzando il Cinemascope (che non lascerà mai più), Carpenter mette in scena un "western metropolitano" in cui personaggi diversi tra di loro devono difendersi da un'orda di uomini senza volto (introducendo un elemento horror ripreso poi in suoi lavori futuri come Fog, Il signore del male, Fantasmi da Marte) che rappresenta il male. I tre protagonisti sono: il tenente nero Bishop, il criminale condannato a morte Napoleone Wilson e l'impiegata del distretto Leigh. Tre maschere che si bilanciano in modo equilibrato nelle dinamiche narrative e dove Napoleone Wilson spicca come prototipo di antieroe carpenteriano che vede il suo alter ego maturo nello Jena Plissken di 1997: Fuga da New York.

Come gli stilemi del cinema di Carpenter si dispiegano sul grande schermo, così anche le tematiche iniziamo a delinearsi. E il male viene messo in scena come elemento metafisico intrinseco nella società americana degli anni 70, maturando in un crollo dei valori che passa dalla mancanza di punti di riferimento certi, dalla crisi della religione, della messa in dubbio della proprietà, della famiglia in disgregazione, della violenza gratuita da parte della polizia (il massacro iniziale del modello-governo) e da parte della gang (l'uccisione di passanti del modello-anarchia).

A questo proposito l'affermazione della violenza che non risparmia nessuno viene rappresentata per la prima volta in un film con l'omicidio di una bambina mentre compra un gelato. La sequenza è l'unica che necessita di uno storyboard accurato per la millimetrica messa in serie delle inquadrature, in una costruzione della suspense magistrale. L'illustrazione dell'ambiente creatore di suspense lo abbiamo anche con la messa in quadro degli interni del Distretto 13, per mostrare allo spettatore in modo chiaro lo spazio dove i personaggi si muovono e agiscono nello sviluppo della diegesi.

Opera dalle linee cinematografiche geometriche e dalla suspense concentrica, lavoro citazionistico al limite del remake hawksiano, Distretto 13 - Le brigate della morte non avrà né successo di pubblico né di critica in patria (in particolare per l'estrema violenza, come l'uccisione della bambina, che supera le forche caudine della censura dell'Mpaa perché la sequenza non è presente nella copia visionata dalla commissione). Invece, presentato al London Film Festival nel dicembre del 1977, ottiene unanimi consensi tra la critica inglese e Carpenter viene "scoperto" dai francesi grazie alla recensione positiva di Olivier Assayas dei Cahiers du Cinéma, e il film viene distribuito in Germania, dove diviene un successo commerciale.

Inizia così la nomea di Carpenter, che prenderà sempre più corpo negli anni a venire, come lui stesso la definisce in un'intervista a SFX nel novembre del 1996: "In Francia sono un autore, in Inghilterra sono un regista di film horror, in Germania sono un filmmaker, negli Stati Uniti sono considerato un buono a nulla".

Presente al London Film Festival è anche il produttore Irwin Yablans, che aveva distribuito negli Stati Uniti Distretto 13, e gli propone un nuovo thriller a basso costo il cui soggetto è l'omicidio di una babysitter. Carpenter accetta, ma prima un'altra sua sceneggiatura viene comprata dalla Nbc e questa volta viene richiesto a Carpenter di dirigere il tv movie. Con Pericolo in agguato (Someone's Watching Me!, 1978) il giovane regista ha l'occasione di sperimentare ulteriormente i meccanismi della suspense e continuare nella rielaborazione dei generi, mettendo in scena un film di stampo hitchcockiano.

Con Pericolo in agguato (Someone's Watching Me!, 1978) il giovane regista ha l'occasione di sperimentare ulteriormente i meccanismi della suspense e continuare nella rielaborazione dei generi, mettendo in scena un film di stampo hitchcockiano.

Una giovane donna, Leigh Michaels, regista televisiva, si trasferisce a Los Angeles per un nuovo lavoro. Nella città avvengono degli strani suicidi di donne e ben presto Leigh sospetta che qualcuno la osservi e la controlli. In un crescendo di tensione, in cui una sua amica e collega viene uccisa dal misterioso stalker, Leigh da vittima designata si ribella e si mette alla caccia dell'assassino.

Omaggio esplicito a "La finestra sul cortile" e "Vertigo" del maestro inglese, Pericolo in agguato, pur nei limiti del formato televisivo, è un discreto prodotto di intrattenimento dove lo stile di Carpenter si vede in particolare nella gestione degli spazi chiusi in un film claustrofobico, dove le stanze, i corridoi, gli scantinati, le auto, i bar sono protagonisti assoluti del mistero. Il gioco dello sguardo tra Leigh e il suo persecutore all'interno del film si riflette in quello degli sguardi tra lo spettatore e il corpo attoriale della protagonista, Lauren Hutton, bionda, determinata, bella, volitiva, stretta nei vestiti anni 70, in rappresentazione di donna ideale carpenteriana sempre alla pari con i personaggi maschili.

La maschera dell'orrore Terminata la parentesi televisiva, Carpenter accetta la proposta di Yablans a condizione di avere mano libera per la realizzazione. Insieme a Debra Hill (anche produttrice del film) scrive la sceneggiatura di quello che diventerà uno dei capolavori del regista americano.

Terminata la parentesi televisiva, Carpenter accetta la proposta di Yablans a condizione di avere mano libera per la realizzazione. Insieme a Debra Hill (anche produttrice del film) scrive la sceneggiatura di quello che diventerà uno dei capolavori del regista americano.

Girato in sole due settimane, Halloween - La notte delle streghe (Halloween, 1978) narra la storia di Michael Myers che a soli sei anni massacra la sorella la notte di Halloween nel 1963. Dopo quindici anni scappa dall'ospedale psichiatrico, dove era stato rinchiuso per tornare sul luogo del primo delitto, e continuare la mattanza, inseguito dal dottor Loomis (un bravo ed efficace Donald Pleasance), lo psichiatra che lo aveva in cura e l'unico che conosce veramente la pericolosità di Myers.

Lo scarto che compie Carpenter, rispetto a un tema abbastanza banale come quello della storia di un omicidio di ragazze che fanno le babysitter, è sostanzialmente su due livelli: quello tematico e quello cinematografico. La sceneggiatura, come abbiamo detto, è scritta a quattro mani con la Hill. Se a quest'ultima dobbiamo tutti i dialoghi tra le giovani donne e il tema del rapporto con i bambini, il mondo scolastico, l'attività da babysitter (che la Hill conosceva bene, visto che come molte della sua generazione aveva fatto quel lavoro durante l'adolescenza), Carpenter sviluppa tutto il lato più horror di Halloween e i personaggi di Loomis e soprattutto quello di Myers sono una sua totale creazione. Quest'ultimo viene trasformato dal regista americano in un'icona del Male assoluto, in un rinnovamento dell'uomo nero, del bogey-man, che affonda le radici nell'immaginario collettivo e raccontato sotto diverse forme nelle favole emblema della cultura di diverse società.

Sottilmente Myers è anche il figlio della colpa di una società, quella della provincia americana (conosciuta molto bene da Carpenter, cresciuto a Bowling Green, dove per sua stessa ammissione ha imparato tutto quello che c'era da imparare sul male), in cui l'oppressione della comunità e delle regole sociali vengono attuate a più livelli. In questo caso l'uomo nero è figlio della repressione sessuale all'interno di una famiglia falsamente idilliaca. E comunque tutti gli adulti sono rappresentati come distanti e ignoranti del mondo giovanile.

La repressione sessuale è poi rappresentata dall'alter ego di Myers nel personaggio femminile di Laurie Straude (la debuttante Jamie Lee Curtis, figlia di Tony Curtis e Janet Leigh, protagonista a sua volta di "Psyco" di Alfred Hitchcock in un rimando (meta)cinematografico non del tutto casuale, ma ancora una volta come una cifra stilistica di Carpenter nel declinare le sue radici culturali), l'unica che non ha un ragazzo e che durante la notte di Halloween deve coprire in qualche modo le sue amiche impegnate con i loro relativi fidanzati. Anche lei è una repressa e infatti solo lei si accorgerà e affronterà Myers, quasi come se la maschera senza volto fosse una proiezione maschile della sua psicologia. Simbolo della repressione sessuale dell'intera società che non può che eliminare anche fisicamente la libertà sessuale degli anni Sessanta.

E la lotta tra Laurie e Myers è destinata a continuare anche dopo i titoli di coda del film, visto che nell'ultima sequenza, pur crivellato dai colpi di pistola del dottor Loomis (la sconfitta della scienza medica di fronte al Male non ha altra soluzione che la violenza in un cortocircuito diegetico), Myers cade nel giardino di fronte casa ma dopo un controcampo il suo corpo scompare dalla scena. Questo perché il Male non muore mai, ma si (auto)perpetua fintanto che la società si basa su oppressione e violenza (psicologica e fisica).

Se lo scarto tematico è quindi metafisico e di denuncia sociale da parte di un ribelle come Carpenter, insofferente alle regole e imposizioni di sorta, ma che rimane potenziale nella sceneggiatura e si esprime nell'immagine (forma che deve diventare altra forma per realizzarsi pienamente), l'originalità di un'opera come Halloween si declina nella sua messa in scena e nella capacità dell'utilizzo del mezzo cinematografico in modo nuovo. Carpenter riesce in questo caso a creare una suspense che attanaglia lo spettatore e inchioda il suo sguardo allo schermo attraverso l'utilizzo combinato di messa in quadro, sonoro e colonna musicale.

Al di là della scelta di utilizzare una piccola cittadina di provincia, abbiamo ancora una volta la costruzione dello spazio claustrofobico sia esterno (la cittadina durante le riprese diurne in queste linee rette delle sue strade che tracciano un perimetro chiuso, dove agiscono i personaggi e dove lo sguardo dello spettatore viene rinchiuso), sia interno (le case isolate delle ragazze durante la notte di Halloween nel momento in cui avvengono gli omicidi, in un ripetersi di linee geometriche rette, in orizzontale e in verticale, fatte di corridoi, scale, stanze, porte da cui entrare e uscire) dove Carpenter fa muovere la macchina da presa utilizzando molto ciò che è fuori quadro. Nel senso che nella messa in quadro vediamo sempre le potenziali vittime e zone d'ombra dove potrebbe nascondersi Myers, ma soprattutto il Male è fuori inquadratura, il fuori quadro diventa il luogo in absentia da dove nasce la paura. E quindi lo spavento, la creazione di suspense, l'induzione della paura nello spettatore è in ciò che non si vede.

E l'innesco di tutto il film lo abbiamo nell'incipit, nel lungo piano-sequenza in soggettiva di Mayers bambino. Carpenter fa indossare la maschera fin da subito e attraverso di essa inquadra quello che vede il personaggio (e lo spettatore) in un allineamento dello sguardo spaventoso e claustrofobico. Il piano-sequenza non permette allo spettatore nessuna elaborazione razionale, ma lo getta letteralmente in una gabbia visiva. Lo spazio chiuso qui è quello mentale. Un piano-sequenza tra i più belli cinematograficamente non solo del cinema horror. E la soggettiva poi diventa il punto di vista primario in tutto Halloween, indifferentemente esso sia di Myers o di Laurie, in assenza a volte di controcampi rivelatori proprio a creare una suspense ininterrotta e componendo un continuum visivo.

La messa in scena e la messa in quadro sono potenziate poi dalla colonna sonora. La musica nei film di Carpenter è sempre importante e anche per questo motivo il cineasta americano ha sempre cercato di esserne l'autore (sia in un'ottica di contenimento di budget sempre risicati, sia nella sua visione di autore totale del film, come abbiamo detto in precedenza). Carpenter, vissuto di musica all'ombra del padre musicista, è un amante del rock, blues, country e di tutta la musica anni 60, ma per i suoi film ha sempre cercato di creare sonorità diverse e che trasmettessero e supportassero l'emozione delle immagini. Lavorando generalmente dopo il découpage della pellicola, non avendo mai imparato a leggere la musica, Carpenter crea sonorità al sintetizzatore che giocano sulla ripetizione, sulla ciclicità e sui tempi filmici. Molti suoi pezzi sono legati alla durata della sequenza e quindi hanno lunghezze insolite. La sua musica diventa un tessuto emozionale su cui scivolano le immagini o potenziano le emozioni dei personaggi.

In questo caso la musica in Halloween non fa altro che decuplicare la suspense e il senso di panico di fronte alle apparizioni improvvise dell'uomo nero. E il tema di Halloween, insieme a quello di 1997: Fuga da New York, è tra i più belli ed emozionanti composti da Carpenter (coadiuvato poi anche da Alan Howart). Una musica strettamente legata all'immagine la sua: tanto è vero che l'ascolto dei brani crea immediatamente una visione mentale delle sequenze filmiche a cui sono legate. E questo vale in particolare per Halloween e 1997: Fuga da New York, ma in generale è una caratteristica della sua composizione musicale. Sono pochi i suoi film dove la musica viene delegata ad altri: Jack Nitzsche per Starman, Shirley Walker per Memorie di un uomo invisibile e soprattutto Ennio Morricone per La cosa che riesce a rendere perfettamente l'atmosfera carpenteriana.

Con un'accorta operazione di marketing, il produttore fa uscire nelle sale il film il giorno di Halloween: costato appena trecentomila dollari ne incassa quarantasette milioni e diventa tra i film di maggiore successo del cinema indipendente e la pellicola di Carpenter che ottiene in assoluto la più importante risposta del pubblico. Halloween crea un sottogenere (lo slasher movie) all'interno dell'exploitation e dell'horror, che negli anni a seguire vede imitatori e adepti. Lo stesso Halloween ha due seguiti, che Carpenter non ha mai amato, diretti da amici, e di cui ha curato la produzione e la musica principalmente (e anche la sceneggiatura del secondo) per ragioni economiche e contrattuali con i produttori. Il giovane regista Rob Zombie nel 2007 ha diretto un remake di una certa originalità, confermando quanto sia stato seminale il film di John Carpenter.

Dopo il successo commerciale di Halloween, Carpenter viene riconosciuto come regista di horror e riceve offerte per dirigere film di questo genere che lui rifiuta in modo sistematico. Per contrappasso e per liberarsi dell'etichetta velocemente affibbiatagli, si rifugia nuovamente in televisione accettando di girare Elvis (id, 1979) un biopic su Elvis Presley. Carpenter ovviamente accetta il film anche perché ama visceralmente il musicista Elvis. Gli aspetti positivi di questo lavoro per la televisione sono: la narrazione tutta in flashback, con un Elvis che ricorda la sua intera vita poco prima di un concerto a Las Vegas negli anni 70; la sequenza del concerto finale, con un fermo immagine e un veloce montaggio dei momenti topici del film appena visto.

Per contrappasso e per liberarsi dell'etichetta velocemente affibbiatagli, si rifugia nuovamente in televisione accettando di girare Elvis (id, 1979) un biopic su Elvis Presley. Carpenter ovviamente accetta il film anche perché ama visceralmente il musicista Elvis. Gli aspetti positivi di questo lavoro per la televisione sono: la narrazione tutta in flashback, con un Elvis che ricorda la sua intera vita poco prima di un concerto a Las Vegas negli anni 70; la sequenza del concerto finale, con un fermo immagine e un veloce montaggio dei momenti topici del film appena visto.

Carpenter mette in evidenza il lato più sensibile e problematico di Elvis, la sua difficoltà a gestire il personaggio che ha contribuito a creare egli stesso, con il confronto tra l'uomo semplice, attaccato alla famiglia (soprattutto alla madre), e il simulacro che si è andato a costruire nel tempo, fino a sostituire completamente la persona Elvis. Il personaggio è reso bene da un bravo Kurt Russell che diventa amico di Carpenter e soprattutto sarà richiamato per interpretare il personaggio iconico di Jena Pliskenn in 1997: Fuga da New York.

Pur considerato da Carpenter tra le cose peggiori che ha fatto (la cui versione originale è di 167', ma ci sono versioni di 103', 119' e 150' circolate anche nelle sale cinematografiche), Elvis è un dignitoso prodotto televisivo, le cui principali pecche sono il didascalismo e una messa in scena fin troppo essenziale, e che comunque ha avuto un grande successo di ascolti per la Abc nella serata di messa in onda.

A Carpenter il successo commerciale di Halloween non basta per attirare finanziamenti cospicui. Non riesce neanche l'operazione di scrollarsi di dosso l'etichetta di regista horror. Quindi, nel 1980 gira Fog (The Fog) riunendo tutta la crew che aveva messo insieme per il precedente capolavoro.

Nel villaggio costiero di Antonio Bay in California sono in corso i preparativi per festeggiare il secolo di fondazione. Ma il villaggio deve la sua nascita a un naufragio di una nave carica d'oro di un gruppo di ricchi lebbrosi. Affogano tutti a causa di un inganno dei maggiorenti della cittadina. Nell'anniversario le anime tormentate ritornano al villaggio per recuperare l'oro e uccidere i discendenti di quegli uomini che li avevano traditi.

Carpenter insieme a Debra Hill scrive la sceneggiatura riprendendo un fatto di cronaca realmente accaduto vicino a Santa Barbara nel XVII secolo, facendone la trama principale del film e narrato nell'incipit. Ispirato poi da un viaggio a Stonehenge, in Inghilterra, dove il regista vede apparire e sparire una strana nebbia luccicante che avvolge il sito archeologico, inserisce la nebbia come elemento metafisico dove si nasconde il male del passato.

La Hill riesce a ottenere un budget di un milione di dollari dalla Avco-Embassy (in quel periodo, casa di distribuzione specializzata in film horror) e molto viene speso per la realizzazione della nebbia: una combinazione di cherosene, insetticida e acqua. Tossica, difficilmente illuminabile e che mette a dura prova tutta la maestranza tecnica. Carpenter afferma che Fog, insieme a La cosa, è stato il film più complesso e faticoso dal punto di vista tecnico. Fog è sostanzialmente un film di fantasmi, una favola da raccontare ai bambini per spaventarli (come fa il vecchio marinaio all'inizio del film intorno a un falò sulla spiaggia) e Carpenter ci riesce, costruendo un pellicola di genere solida, ma senza particolari guizzi di originalità. Siamo ancora dalle parti del Mito, sia esso storico o del recente presente (Elvis) o metafisico (Michael Myers) oppure metacinematografico (il continuo rimando al western e alla cultura della frontiera), uno degli aspetti che più interessa Carpenter e che ne fa un altro stilema del suo cinema.

Fog è sostanzialmente un film di fantasmi, una favola da raccontare ai bambini per spaventarli (come fa il vecchio marinaio all'inizio del film intorno a un falò sulla spiaggia) e Carpenter ci riesce, costruendo un pellicola di genere solida, ma senza particolari guizzi di originalità. Siamo ancora dalle parti del Mito, sia esso storico o del recente presente (Elvis) o metafisico (Michael Myers) oppure metacinematografico (il continuo rimando al western e alla cultura della frontiera), uno degli aspetti che più interessa Carpenter e che ne fa un altro stilema del suo cinema.

Il regista afferma più volte che il suo è un cinema di emozioni e che il messaggio è del tutto secondario. In realtà, i suoi sono film molto più politici di quello che possano apparire e dietro alla rielaborazione intelligente del cinema di genere ci sono temi ricorrenti di denuncia sociale e storica, un'affermazione del ribelle e la prevalenza di antieroi sempre al margine della comunità, ordinata e succube della legalità e delle credenze religiose. E in Fog è fin troppo evidente il parallelismo tra la fondazione di Antonio Bay con quella nazione dei Padri Pellegrini che ha basato la sua affermazione sullo sterminio delle popolazioni indigene e dove la violenza, l'inganno e l'arricchimento di alcuni portano inevitabilmente la morte e l'esclusione di altri.

In questo caso la paura viene dal passato, i mostri del presente sono creati dalla memoria storica. E anche la figura del prete, padre Malone, è falsamente positiva, visto che l'oro rubato si trova in chiesa e che l'antenato di Malone ha partecipato all'omicidio di massa. Una critica non troppo velata all'ordine imposto dalla chiesa e al male insito nelle sue stesse fondamenta che Carpenter porterà alle estreme rappresentazioni in opere future come Il signore del male e Vampires.

L'altro aspetto interessante - come abbiamo detto - è l'elemento profilmico della nebbia che diventa il personaggio metafisico del film. La nebbia nasconde, trasporta, minaccia, vendica e s'insinua nelle case di Antonio Bay portando gli zombie del passato. E' inutile rifugiarsi in fortini di fortuna e difenderli (le case, il faro, la chiesa, ancora una volta il tema dell'assedio): la nebbia si spande senza che alcun ostacolo la possa fermare, perché il male è già dentro di noi, fa parte della nostra storia e della nostra memoria.

Un dittico sul pessimismo Fog ha un buon ritorno, sia dal box office sia di critica. Carpenter diventa un regista di film low budget affidabile e la Avco-Embassy decide di affidargli un altro progetto, mettendogli a disposizione un budget di sette milioni di dollari. Prende il via la realizzazione di un altro dei suoi capolavori, 1997: Fuga da New York (Escape from New York, 1981), da una sceneggiatura scritta dallo stesso regista e dal suo amico Nick Castle (l'interprete di Mayers) risalente al 1975 nel periodo, come abbiamo scritto, di una forsennata produzione di soggetti e sceneggiature da parte del Nostro.

Fog ha un buon ritorno, sia dal box office sia di critica. Carpenter diventa un regista di film low budget affidabile e la Avco-Embassy decide di affidargli un altro progetto, mettendogli a disposizione un budget di sette milioni di dollari. Prende il via la realizzazione di un altro dei suoi capolavori, 1997: Fuga da New York (Escape from New York, 1981), da una sceneggiatura scritta dallo stesso regista e dal suo amico Nick Castle (l'interprete di Mayers) risalente al 1975 nel periodo, come abbiamo scritto, di una forsennata produzione di soggetti e sceneggiature da parte del Nostro.

Dopo la Terza Guerra Mondiale l'indice di criminalità è aumentato a dismisura negli Usa, che diventano uno stato di polizia permanente e nel 1988 trasformano l'isola di Manhattan a New York in un carcere di massima sicurezza, dove i detenuti possono vivere liberamente ma da cui non hanno possibilità di fuga, pena la morte. Nel 1997 l'aereo presidenziale viene abbattuto in un attacco terroristico e la capsula di salvataggio cade proprio a Manhattan, dove il presidente viene catturato dal capo di una delle gang più potenti. Per salvare il presidente e recuperare una cassetta importante per la pace mondiale, viene inviato Jena Plissken, ex-soldato dei corpi speciali dell'esercito e rapinatore di banche, condannato a essere rinchiuso nel carcere di Manhattan.

La trama di questa distopia si può riassumere in queste poche righe per un film che è una geniale sintesi di vari generi cinematografici che vanno dalla fantascienza all'horror, dal thriller all'avventura, dal film carcerario al dark movie. Carpenter disegna un mondo scuro nell'animo, non solo notturno ma privo di luce, quella della ragione. Un mondo dove l'alternativa al caos è un ordine basato ancora sulla paura, sull'inganno, sulla violenza. In questo mondo tra caos e tentativo di ordine si muove l'antieroe carpenteriano per eccellenza, quel Jena Plissken (Snake, cioè serpente, nella versione originale) che diviene da quel momento icona della ribellione contro tutto e tutti nell'immaginario cinematografico.

Contribuisce alla costruzione del personaggio un Kurt Russell perfettamente calato nel ruolo a cui Carpenter lascia spazio per l'approfondimento del personaggio. E una certa libertà viene offerta anche agli altri attori, come Donald Pleasance, che raffigura un presidente pavido e imbelle, una piccola figura che rasenta il ridicolo; oppure Ernest Borgnine nel ruolo di Cabbie il tassista, che rappresenta un personaggio di raccordo all'interno dello sviluppo diegetico, entrando in scena nei momenti di stasi e trasportando Jena da uno spazio-tempo a un altro all'interno del perimetro di Manhattan. Una sorta di testimone funzionale dell'identità di Plissken all'interno della vicenda, un traghettatore all'interno dell'inferno moderno. E ancora Lee Van Cleef (Bob Hank, capo della polizia); Harry Dean Stanton (Brain, il consigliere del Duca); Adrienne Barbeau (Maggie, la compagna di Brain); e infine Isaac Hayes (il Duca di New York, il capo della gang più organizzata e potente). Il personaggio di Plissken si muove all'interno dello spazio in disfacimento di Manhattan, all'interno del nulla, dove sia i personaggi sia la scena dove agiscono trasudano pessimismo. Il tema portante di critica politica ed economica è qui rappresentato: sotto la visione di una Manhattan centro di ricchezza finanziaria si nasconde la metafora del carcere fatto di macerie e disperati; la potenza militare e politica degli Stati Uniti viene ridicolizzata dal presidente interpretato da Pleasance e rappresentata da una forza di polizia a difesa degli interessi costituiti. Nel giro dell'oca mortale che Plissken deve compiere per salvarsi la vita (visto che gli hanno iniettato delle micro-bombe nel collo pronte a esplodere passate ventiquattr'ore) muoiono tutti quelli che incontra per mano sua o a causa di altri. Plissken salva il Presidente, e soprattutto sé stesso, ma rinuncia a salvare il mondo, visto che nell'ultima inquadratura la cassetta con il messaggio per la pace viene distrutto, mentre suona irriverente una canzone da music hall.

Il mondo oscuro finisce in una risata sottomessa e nel ridicolo, senza speranza se non nel singolo individuo (le battute ironiche, le sequenze da commedia noir, l'idea del finale si devono tutte al contributo di Nick Castle alla sceneggiatura). 1997: Fuga da New York è un film sull'invisibilità, sul fuori quadro (come Halloween per altri motivi), su quello che non è all'interno di Manhattan, sul mondo intero che non viene visto ma immaginato: siamo tutti prigionieri e aneliamo a fuggire come Plissken, come i detenuti del carcere. Il tradimento visivo, la falsa rappresentazione, è all'interno della stessa macchina cinema. In un mimetismo della messa in scena, l'unica sequenza realmente girata a New York è all'inizio, quando è inquadrata la Statua delle Libertà. Nei cinquantasei difficili giorni di lavorazione, la maggioranza degli esterni sono girati in un quartiere fatiscente e nell'area del porto di St. Louis nel Missouri, distrutto da un incendio nei mesi prima delle riprese. L'amministrazione della città autorizza Carpenter a lavorare di notte, allestendo set che poi devono essere smontati prima che faccia giorno, in un tour de force non indifferente. Altri esterni sono recuperati in zone periferiche di Los Angeles e la Manhattan di 1997: Fuga da New York è presto ricostruita e assemblata.

Tutto è finzione, quindi, in un cortocircuito dove la realtà è in un eterno presente, in cui i piani di spazio e tempo si sovrappongono, s'intersecano, convivono.

Già prima di dirigere 1997: Fuga da New York, Carpenter è coinvolto nel progetto di una nuova versione del film di Howard Hawks e Christian Nyby "La Cosa da un altro mondo". L'idea originale la si deve a Stuart Cohen (produttore di serie televisive che sarà il co-produttore del film) interessato a portare sullo schermo una storia di fantascienza più aderente al racconto originale "Who Goes There?" di John W. Campbell di quanto non avessero fatto nel 1951. Il progetto piace molto a David Foster (produttore di film come "I compari" di Robert Altman e "Getaway!" di Sam Peckinpah) e a Ned Tanner, allora presidente della Universal Pictures. Dopo una serie di sceneggiature insoddisfacenti, nel 1978 viene incaricato del lavoro John Carpenter, che insieme a Bill Lancaster, presenta un soggetto che piace alla Universal. Avuto il via libera dallo casa produttrice, Lancaster lavora alla sceneggiatura perché Carpenter è impegnato con le riprese di 1997: Fuga da New York. La cosa (The Thing, 1982) è il sesto film per il grande schermo di Carpenter ed è il primo con una delle major hollywoodiane. Il regista si vede assegnare un budget di tutto rispetto in gran parte utilizzato per gli effetti speciali e per la realizzazione della Cosa, vera protagonista del film (una grande prova di Rob Bottin e Roy Arbogast, maestri di trucchi ed effetti speciali meccanici). Carpenter opera nel voler mostrare la Cosa, l'alieno venuto da un altro mondo, in modo frontale, nei dettagli, nel suo mutare. Il film, all'interno di una messa in scena algida e immobile, è punteggiata da cinque sequenze significative: l'husky che cerca di assimilare gli altri cani nella gabbia del centro; il corpo deforme trasportato dalla base norvegese e che invade il corpo di Bennings (Peter Maloney); quando si apre il ventre di Norris, colpito da infarto, mentre il dottore cerca di farlo rinvenire con un defibrillatore; all'interno della lunga sequenza, dove Mac Ready compie dei test sul sangue per scoprire la Cosa e Palmer si rivela; e infine, nel prefinale, quando Mac Ready e gli altri si rendono conto che Blair è stato assimilato e si finisce con l'esplosione della base. In tutte il mostro (o i mostri?) appare nella sua impossibilità di essere individuo: la massa informe della Cosa è composta da elementi vegetali, animali, umani, e proprio per il suo continuo divenire, pur essendo visibile, non è comprensibile. La Cosa non ha identità, non ha volto, non ha confini corporei precisi: essa è tutto e il contrario di tutto. Ma se la mancanza di definizione (l'infilmabilità della Cosa, pur nella sua messa in quadro) mostra l'orrore per un altro da sé, che razionalmente non comprendiamo.

La cosa (The Thing, 1982) è il sesto film per il grande schermo di Carpenter ed è il primo con una delle major hollywoodiane. Il regista si vede assegnare un budget di tutto rispetto in gran parte utilizzato per gli effetti speciali e per la realizzazione della Cosa, vera protagonista del film (una grande prova di Rob Bottin e Roy Arbogast, maestri di trucchi ed effetti speciali meccanici). Carpenter opera nel voler mostrare la Cosa, l'alieno venuto da un altro mondo, in modo frontale, nei dettagli, nel suo mutare. Il film, all'interno di una messa in scena algida e immobile, è punteggiata da cinque sequenze significative: l'husky che cerca di assimilare gli altri cani nella gabbia del centro; il corpo deforme trasportato dalla base norvegese e che invade il corpo di Bennings (Peter Maloney); quando si apre il ventre di Norris, colpito da infarto, mentre il dottore cerca di farlo rinvenire con un defibrillatore; all'interno della lunga sequenza, dove Mac Ready compie dei test sul sangue per scoprire la Cosa e Palmer si rivela; e infine, nel prefinale, quando Mac Ready e gli altri si rendono conto che Blair è stato assimilato e si finisce con l'esplosione della base. In tutte il mostro (o i mostri?) appare nella sua impossibilità di essere individuo: la massa informe della Cosa è composta da elementi vegetali, animali, umani, e proprio per il suo continuo divenire, pur essendo visibile, non è comprensibile. La Cosa non ha identità, non ha volto, non ha confini corporei precisi: essa è tutto e il contrario di tutto. Ma se la mancanza di definizione (l'infilmabilità della Cosa, pur nella sua messa in quadro) mostra l'orrore per un altro da sé, che razionalmente non comprendiamo.

Nella realtà ciò che colpisce è la sua invisibilità, e allo stesso tempo la sua costante presenza per tutto il tempo filmico, che provoca angoscia. La Cosa si mimetizza, invade e imita gli uomini, gli animali, e si sostituisce a essi. Nessuno ha la certezza se il suo compagno è ancora umano oppure è stato preso dall'alieno. Questo continuo dubbio, questa sua assenza visiva-presenza emotiva produce un continuo stato paranoico in tutto il gruppo di scienziati e tecnici della base americana antartica invasa dall'alieno. Ciò che spaventa è la metamorfosi, la trasformazione del corpo che, dal di dentro (invisibile), muta in qualcosa che non è più né umano né animale né vegetale, ma il confuso e magmatico insieme di tutto ciò.

Il capolavoro di Carpenter s'inserisce in un filone che, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, vede tematiche simili affrontate in "Alien" di Ridley Scott o in tutta l'opera sul body horror cronenberghiano (e in particolare "La mosca"). Ma La cosa di Carpenter si differenzia da queste opere coeve proprio per la (in)definizione della mostruosità, la mancanza di confini dell'alterità. Anche quando essa s'introduce nel corpo di un uomo e lo assimila, il confine fisico è apparente, pronto a esplodere e a espandersi in modo illimitato fino al fuori quadro. La paranoia diffusa nei dodici personaggi (dove spicca ancora una volta Kurt Russell con il suo Mac Ready, altro antieroe carpenteriano, affiancabile caratterialmente allo Jena Pliskenn di 1997: Fuga da New York) è alimentata dalla mancanza di fiducia. Lo scambio di battute tra Blair e Mac Ready in questo caso è emblematico. Il primo dice: "Non so più di chi fidarmi"; il secondo gli risponde: "Ti capisco benissimo... La fiducia è una cosa assai rara oggigiorno".

Il messaggio è chiaro e forte: viviamo in una società chiusa in se stessa, dove non esiste né solidarietà né empatia tra esseri umani, trasformati in mostri pronti a sfoderare tutto il male possibile che si autoalimenta all'interno. E l'obiettivo del Male, come della Cosa, è quello di espandersi e perpetuarsi all'infinito. Del resto, l'angoscia che colpisce lo spettatore, come abbiamo detto, è permeata in ogni frame de La cosa, quasi come se avesse invaso il materiale stesso della pellicola. Questo grazie alla maestria di Carpenter, che inquadra i corridoi e le stanze della base scientifica, giocando con le luci tenui e le ombre, gli angoli bui e i minimi movimenti (anche solo intuiti), indotti allo spettatore che non vede, ma sa che la Cosa può essere dappertutto, così come lo sanno i personaggi che si muovono come burattini all'interno di una spazio chiuso, claustrofobico.

La messa in scena è controllata, oppressiva, anche quando l'inquadratura si allarga in campi lunghi, per raffigurare le distese di neve dell'Antartide, dove si muovono indistinte le figure umane. Gli antieroi carpenteriani sono tutti uomini, con problemi personali e un passato più o meno chiaro, dei loser a tutti gli effetti, che si sono rifugiati all'estremo confine della Terra, al di fuori della società civile, in quell'Antartico che è finis terrae e anche, e soprattutto, terreno metafisico di scontro, ultima frontiera da difendere (senza però successo, perché il Male ci ha già invaso).

Un altro aspetto importante de La cosa è l'assenza di figure femminili all'interno della narrazione. Tutti i personaggi sono maschili e questo ha portato a un'accusa di misoginia da una parte della critica statunitense dell'epoca (a dire il vero poco lungimirante nei confronti del film, generalmente stroncato sotto molti aspetti). Nella realtà, come dice lo stesso regista, la presenza femminile è la stessa Cosa e se vogliamo un altro possibile livello di lettura vede una rivincita del femminino, procreatore e mutageno, nei confronti di una società machista dove il corpo diventa territorio di rappresentazione di forza. All'inizio dell'era reaganiana e dell'edonismo anni 80, un gruppo di uomini allo sbando e in difficoltà, castrati non solo moralmente ma anche metaforicamente (nella terza sequenza in cui si palesa la Cosa, il ventre di Norris si apre e sembra apparire una vagina dentata che tronca le braccia del dottore) è una rappresentazione politicamente scorretta e sarcastica. La Cosa è anche il simbolo della paura ancestrale del maschio nei confronti del potere femminino e della sua capacità di procreare, fabbricare la vita, in qualche modo imitarla, facendola crescere nel suo ventre, all'interno del suo corpo, non visibile agli occhi degli uomini. E tutto il gioco metaforico dentro/fuori è espresso su più livelli: corporeo, spaziale (l'interno della base vs. le distese innevate), metafisico (alieno/umano, male/bene, femminile/maschile).

La notte dell'inverno antartico è calata. Le fiamme che distruggono la base scientifica, ridotta a un cumulo informe di macerie, donano un calore temporaneo e lacerano il buio. Mac Ready e Childs sono gli ultimi sopravvissuti e, sopraffatti, si accasciano uno di fronte all'altro. Nessuno dei due è sicuro se la Cosa è stata distrutta, così come lo spettatore non ha più alcun punto di riferimento se non l'angoscia di una presenza invisibile, in un finale aperto e nichilista.

Anche se La cosa è annoverata come primo film della cosiddetta "Trilogia dell'Apocalisse" (seguita da Il signore del male e chiusa da Il seme della follia), Carpenter ha composto, insieme a 1997: Fuga da New York, un dittico che è un vero capolavoro di messa in scena e di suspense, intriso di pessimismo per l'umanità e il suo destino, rielaborando i generi e creando commistioni di stilemi cinematografici con estrema originalità, e con pochi eguali nel cinema degli anni 80.

Vivere e morire a Hollywood La cosa non è quel successo commerciale che si sperava al botteghino, principalmente per il suo estremo nichilismo che spaventa lo spettatore e la concomitanza dell'uscita di "E.T." di Steven Spielberg, con il suo messaggio buonista e rassicurante, che quell'anno calamita l'attenzione del pubblico. Carpenter ha bisogno di girare un film per non essere messo da parte e soprattutto per motivi economici. Accetta quindi senza pensarci troppo la proposta di dirigere Christine - La macchina infernale (Christine, 1983), che lo sceneggiatore Bill Philips ha tratto dal romanzo omonimo di Stephen King. Il corposo romanzo horror dello scrittore americano, già famoso, viene ridotto per lo schermo in un teen horror movie a basso budget con belle automobili e rock'n'roll a iosa.

La cosa non è quel successo commerciale che si sperava al botteghino, principalmente per il suo estremo nichilismo che spaventa lo spettatore e la concomitanza dell'uscita di "E.T." di Steven Spielberg, con il suo messaggio buonista e rassicurante, che quell'anno calamita l'attenzione del pubblico. Carpenter ha bisogno di girare un film per non essere messo da parte e soprattutto per motivi economici. Accetta quindi senza pensarci troppo la proposta di dirigere Christine - La macchina infernale (Christine, 1983), che lo sceneggiatore Bill Philips ha tratto dal romanzo omonimo di Stephen King. Il corposo romanzo horror dello scrittore americano, già famoso, viene ridotto per lo schermo in un teen horror movie a basso budget con belle automobili e rock'n'roll a iosa.

Arnie Cunningham (Keith Gordon) è il classico nerd, bistrattato dai compagni di scuola e oppresso dai genitori, occhialuto e debole, il cui unico amico è Dennis (John Stockwell) il belloccio dal cuore tenero, campione di football americano, e in mezzo troviamo Leigh (Alexandra Paul), la bella e intelligente di turno, sogno sessuale di entrambi. Ma la vera protagonista della storia è una Plymouth Fury del '58, Christine, che Arnie trova rovinata e abbandonata e di cui s'innamora subito. Non solo metaforicamente, perché l'auto ha una vita propria e, fin dalla sequenza iniziale, quando è alla fine della linea di montaggio e sta per uscire dalla fabbrica, possiede letteralmente tutti i suoi proprietari.

Pur essendo un lavoro su commissione, Carpenter riesce a mettere in scena un ennesimo esempio delle sue ossessioni. I temi che interessano il regista americano ci sono tutti: la figura dell'antieroe (Arnie, che si ribella al ruolo impostogli dalla famiglia e dalla comunità), il Male da combattere (Christine può rappresentare il prodotto capitalista, l'auto è il bene per eccellenza di un qualsiasi americano) che fagocita e assorbe il suo utilizzatore; il mito, quello sempre dell'automobile; la musica rock, uno degli amori del regista, musica della ribellione giovanile negli anni 50 e 60. Christine, la "furia" rossa dal tetto bianco, è a tutti gli effetti il simbolo della dipendenza emotiva e del rapporto sessuale con l'oggetto macchinico. L'anima dell'auto, che in questo caso è femminile fin dal nome, ha comportamenti violenti scatenati dalla gelosia per l'umano, a sua volta oggetto di possessione (un'altra Cosa, ma questa volta ben identificabile e sempre visibile).

Christine - La macchina infernale ha limiti oggettivi nella sceneggiatura, che la messa in scena non riesce a eliminare. Ci sono luoghi comuni e stereotipi (i bulli, le officine, le figure parentali di grana grossa, i dialoghi a volte un po' stucchevoli) e la composizione del casting è molto debole, con giovani attori che recitano o troppo sopra le righe o con espressioni a volte imbambolate, non sapendo bene come muoversi e interagire all'interno della scena. Carpenter, comunque, riesce in qualche modo a creare una certa tensione emotiva e una discreta suspense per tutto il film, dando il meglio durante le scene notturne e la messa in quadro dell'auto, vera protagonista, dove il rosso della carrozzeria e le sue curve metalliche si stagliano tra le ombre della notte (dove il Male si nasconde sempre).

E non è da poco anche l'utilizzo degli effetti speciali (a cura di Roy Arbogast, che aveva lavorato ne La cosa e che il regista chiama appositamente) in un'epoca in cui non esisteva la Cgi: dei dieci milioni di dollari di budget, cinquecentomila sono spesi per l'acquisto di ventitré Plymouth Fury, utilizzate durante le riprese, e la sequenza dell'autoriparazione di Christine, dopo che il gruppo di bulli l'ha praticamente distrutta, costruita con un'oculata e fluida operazione di montaggio delle inquadrature di varie auto riprese in momenti diversi, è pura magia cinematografica. Christine - La macchina infernale ha un certo successo commerciale, incassando più del doppio di quanto è costato, e confermando Carpenter come un regista affidabile per le produzioni a basso budget. Per questo motivo la Columbia gli commissiona un altro lavoro: Michael Douglas è alla ricerca di un regista per il suo nuovo film da produttore.

Christine - La macchina infernale ha un certo successo commerciale, incassando più del doppio di quanto è costato, e confermando Carpenter come un regista affidabile per le produzioni a basso budget. Per questo motivo la Columbia gli commissiona un altro lavoro: Michael Douglas è alla ricerca di un regista per il suo nuovo film da produttore.

Carpenter accetta di dirigere Starman (id, 1984), interessato alla possibilità di narrare una commedia romantica, genere con cui non si è mai cimentato. La vicenda dell'alieno progredito ed evoluto che arriva sulla Terra in esplorazione, dopo l'incontro con la sonda Voyager 2, dove sono registrati i saluti in tutte le lingue del mondo e inseriti esempi della cultura terrestre, è un esplicito contraltare (a dire il vero poco riuscito) a La cosa di qualche anno prima.

Più che in Christine - La macchina infernale, qui il regista americano non riesce a esprimersi al meglio, ingabbiato da regole produttive stringenti. Il sotto-tema cristologico alla storia d'amore tra i due protagonisti (l'alieno prende le fattezze di un uomo morto di recente e sviluppa una relazione con la vedova di quest'ultimo, Jenny Hayden), del messaggero di pace e di armonia che resuscita animali e umani e infine regala un figlio a Jenny (fino a quel momento sterile) è fin troppo insistito e pacchiano.

Poi, se l'alieno ha le fattezze di Jeff Bridges, che regala un saggio di recitazione notevole e trasmette la giusta empatia allo spettatore, Karen Allen evidenzia un aspetto lagnoso del personaggio in una recitazione contemplativa poco convincente.

Comunque Starman regala dei momenti di buon cinema e citiamo le due sequenze (forse) più carpenteriane del film. La prima l'abbiamo all'inizio, quando la navicella spaziale cade sulla terra e un occhio di luce viaggia nel cielo fino ad arrivare nella casa di Jenny. In una soggettiva dell'entità aliena esploriamo l'interno della casa, vediamo la donna muoversi, scrutare gli oggetti, sfogliare un album di foto per poi da una ciocca di capelli del marito morto trarre il Dna per effettuare una clonazione velocissima. Tutta la sequenza è tipica di Carpenter: autocitazione dell'incipit di Halloween, solo che qui, invece di allineare lo sguardo dello spettatore con il Male-Myers, esso viene convogliato verso uno sguardo del Bene-Starman. Del resto, l'occhio nel cielo è quello della divinità che scruta per capire il nuovo mondo. Oppure è l'obiettivo della cinepresa che inquadra una nuova realtà, ricostruendola a immagine e somiglianza del suo autore. La clonazione della realtà da parte della macchina cinema.

La seconda sequenza è nella seconda parte di Starman. Lo scienziato, interpretato da Charles Martin Smith, incaricato dal governo di catturare l'alieno, nell'ennesimo incontro-scontro con i militari, che lo supportano e controllano, gli spiegano che vogliono l'entità per vivisezionarla e compiere esperimenti per l'interesse della sicurezza nazionale. Lo scambio di battute veloce (e anche poco intenso) passa in secondo piano quando la macchina da presa si muove all'interno del laboratorio mobile e inquadra il lettino di contenzione di una sala operatoria e di un insieme di gelidi strumenti chirurgici. L'orrore è tutto in quell'immagine. Il Male è sempre presente ed è dentro noi "esseri umani". La sequenza più horror di tutto il film e anche la più bella nella sua essenziale, intensa brevità. "Ragazzi, con questo non voglio dire che sono un uomo di mondo e che la vita per me non ha più segreti, anzi, sono convinto che il nostro pianeta ci riservi ancora molte sorprese e che bisogna essere dei deficienti per credere che in questo universo siamo soli...".

"Ragazzi, con questo non voglio dire che sono un uomo di mondo e che la vita per me non ha più segreti, anzi, sono convinto che il nostro pianeta ci riservi ancora molte sorprese e che bisogna essere dei deficienti per credere che in questo universo siamo soli...".

Nelle parole dell'antieroe spaccone Jack Burton è racchiusa tutta la predilezione del fantastico per Carpenter, che nel 1986, a due anni da Starman, realizza uno dei suoi vertici, sicuramente il suo lavoro più sottovalutato: Grosso guaio a Chinatown (Big Trouble in Little China), considerato dal regista "un film di azione, di avventura, di arti marziali cinesi, una storia di spiriti e mostri e una commedia". Esplosivo e immaginifico, il nuovo lavoro carpenteriano è forse l'esperimento più riuscito in relazione all'eterogeneità dei generi cui fa riferimento: dal western (originariamente il film doveva ambientarsi nell'Ottocento e Burton avrebbe dovuto spostarsi su di un cavallo invece che su un camion) al fantasy, passando per l'horror e per le arti marziali cinesi, dalle quali spicca il sottogenere wuxia. Ma in questa mistura di generi e sottogeneri il risultato è sempre lo stesso: l'eterna e violenta lotta tra il bene e il male, in un mondo abbandonato dalle autorità e in mano ai fuorilegge (Distretto 13, 1997: Fuga da New York). Che la messa in scena sia reale o artefatta poco cambia, in fondo tra la shock exploitation d'esordio, l'incursione horror di Myers, quella sci-fi della Cosa e in questo caso la magia nera cinese, il minimo comun denominatore è la manifestazione del lato oscuro del mondo, del Male che serpeggia rivelando un universo in continua lotta per la sopravvivenza.

Rapito dal ritmo indemoniato, deliziato dagli effetti speciali del grande Richard Edlund e ammaliato dalla colonna sonora che spazia dall'eterea musica cinese ai potenti sintetizzatori, lo spettatore si ritrova sospeso dalla realtà per poi essere proiettato progressivamente nel mondo del fantastico, tra atmosfere fumose e soffocanti, stanze e vicoli claustrofobici (il camion nel vicolo, la fuga dei protagonisti dal covo dei sequestratori), labirinti, stanze delle torture, pozioni magiche, passaggi segreti. Un meraviglioso esempio di circoscrizione della fantasia che lambisce la realtà esterna (concetto sviluppato in modo definitivo nel futuro capolavoro Il seme della follia).

Ma è il lavoro sui personaggi l'arma insuperata di Grosso guaio a Chinatown. In pochi sanno delineare e caratterizzare in modo così vitale le personalità catturate dalla macchina da presa di Carpenter e soprattutto amarle, sentirle sue. In linea con gli archetipi fiabeschi e di avventura, il regista infarcisce infatti l'epicità della messa in scena con una veste iconica indelebile, si pensi solo all'entrata in scena delle tre bufere e del demone Lo Pan (ma anche ai particolari dettagliati delle comparse, su tutti il Wing Kong che si atteggia da pistolero, altra dichiarazione d'amore al genere western). Dall'altra sponda il fanfarone Jack Burton, involuzione della fredda intraprendenza di Mac Ready e dell'eroismo anarchico di Plissken, tutti interpretati da Kurt Russell, personaggio vittima del ridicolo in più circostanze nonostante alla fine venga encomiato dallo sciamano Egg Shen ("Le ho detto di lasciarlo in pace Jack Burton! Noi siamo in debito con lui, ha dimostrato un coraggio da leone!"). Il rapporto non troppo idilliaco del protagonista con l'affascinante avvocatessa Gracie Law, sedotta e abbandonata, oltre alla sua risolutezza mista a goffaggine rievocano ancora una volta i personaggi western di Hawks, su tutti John Wayne. Ma attenzione, non è un'imitazione dell'eroe fine a se stessa quanto un'intelligente parodia satirica dell'attore di "Un dollaro d'onore" e "El Dorado".

Grosso guaio a Chinatown è un "divertissement d'autore" in netto anticipo sui tempi, soprattutto sul versante d'azione e delle arti marziali, "primo omaggio dichiarato di un regista americano al cinema di Hong Kong" (Pezzotta). Se infatti è innegabile come Carpenter attinga a piene mani al modello wukiapian di Tsui Hark ("Zu: Warriors From The Magic Mountain", 1983), è altrettanto vero che nessun altro film fino a quel momento era stato in grado di riprodurne un così alto livello di spettacolarità visiva e uno spirito così ludico e avvincente (la battaglia animata tra Egg Shen e Lo Pan sembra provenire da un videogame). Acclamato troppo tardi dalla critica e incredibilmente ignorato dal pubblico, il film incassa solo undici milioni di dollari a fronte dei venticinque spesi, ma a oggi rimane un punto-cardine per la futura cinematografia asiatica (lo stesso Hark, Ang Lee) e americana (Tarantino e Rodriguez) degli anni Novanta.

Prove d'autore tra horror e fantascienza

Nella seconda metà degli anni Ottanta, Carpenter scopre un particolare interesse nei confronti della fisica quantistica, scienza che collima alla perfezione con il suo cinema, essenzialmente proteso alla continua ricerca di mondi paralleli che ricalcano il nostro (in fin dei conti, non era il Premio Nobel Niels Bohr a sostenere che "tutto ciò che chiamiamo reale è fatto di cose che non possiamo considerare reali"?). Questi studi rafforzano la sua fantasia, lo rendono consapevole di fronte alla potenziale "realtà dell'irreale" e lo convincono dell'inscindibile legame tra verità e finzione.

Così nel 1987 scrive la sceneggiatura de Il signore del male (Prince of Darkness) sotto lo pseudonimo di Martin Quatermass e per la prima volta realizza un film dell'orrore in ogni singola accezione del termine, spingendo ancor di più il piede sull'acceleratore di quanto non abbai già fatto con il prodromo slasher di Halloween. Al contrario di Fog poi, Carpenter allenta la presa sulla matrice suggestiva e spinge drasticamente sulla potenza terrificante delle immagini, grazie agli effetti speciali che decretano il passaggio definitivo allo stile body horror cronenberghiano già accennato ne La cosa. È con lo splatter e il gore che Carpenter può sviluppare al meglio la tesi dell'allucinazione del reale, secondo le concezioni poeniane e lovecraftiane, associando al concetto dell'antimateria, quello dell'anticristo. Le teste mozzate, le braccia che ricrescono all'istante e il mare di insetti non sono quindi rappresentazioni fini a sé stesse ma costituiscono un apporto funzionale a una messa in scena abile a ricreare la sublimità del mostruoso e dell'irrazionale. Padre Loomis (interpretato da Donald Pleasence, il nome è non a caso lo stesso del suo personaggio in Halloween) si impossessa di una chiave che dà accesso a una stanza tenuta segreta per secoli dalla "setta del sonno", all'interno di una chiesa abbandonata di Los Angeles. Il mistero, presto svelato, si manifesta sotto le sembianze di un imponente cilindro dentro al quale è contenuto il Male sotto forma di un liquido verde pronto a sprigionarsi. Loomis chiede allora aiuto al professor Birack e ai suoi studenti per indagare sul fenomeno.

Padre Loomis (interpretato da Donald Pleasence, il nome è non a caso lo stesso del suo personaggio in Halloween) si impossessa di una chiave che dà accesso a una stanza tenuta segreta per secoli dalla "setta del sonno", all'interno di una chiesa abbandonata di Los Angeles. Il mistero, presto svelato, si manifesta sotto le sembianze di un imponente cilindro dentro al quale è contenuto il Male sotto forma di un liquido verde pronto a sprigionarsi. Loomis chiede allora aiuto al professor Birack e ai suoi studenti per indagare sul fenomeno.

Costato appena tre milioni di dollari, Il signore del male segna il ritorno del cineasta alla produzione indipendente low budget dopo l'ingrato abbandono del pubblico nel suo ultimo lavoro. E da eccezionale artigiano qual è, ottiene un risultato finale di indubbia qualità, soprattutto per lo sbalorditivo spirito creativo evocato dalle immagini, sorrette da una superba colonna sonora e capaci di mascherare efficacemente i suoi evidenti limiti. Grezzo, imperfetto, a tratti pasticciato (ma pur sempre affascinante) nell'ambizioso intento di amalgamare impotenza e immaterialità che accomunano fede e scienza, il dodicesimo lungometraggio del regista ha però il merito di aggirare alla grande il preconcetto dello stereotipo mediante interessanti simbolismi orrorifici funzionali all'ambito scientifico, come lo specchio dentro al quale è imprigionato il padre dei demoni (metafora del buco nero) e del sogno come canale comune (una dimensione inesplorata in grado di materializzare il Male e dove si osserva "quello che succede realmente"). Evidenti i legami con le opere precedenti: dall'ambiente fantastico circoscritto di Grosso guaio a Chinatown (la chiesa losangelina come i sotterranei di San Francisco) col quale condivide anche larga parte del cast, ai personaggi dei mendicanti (capitanati dal rocker Alice Cooper), evoluzione in chiave demoniaca degli assediatori di Distretto 13. L'incubo del protagonista che, nel finale, avvolge di pessimismo il racconto è invero una lapalissiana anticipazione a quello di John Trent ne Il seme della follia.

L'anno successivo la Alive Films dell'amico Larry J. Franco finanzia altri tre milioni di dollari. Questa volta a catturare l'interesse di Carpenter è un'ossessione che aveva sin da ragazzino: nel 1963, a quindici anni, si ricorda di aver divorato con gli occhi un mini-racconto di quattro pagine scritto da Ray Nelson dal titolo "Alle otto del mattino". L'esigenza autoriale del cineasta lo porta a scostarsi dai grandi successi letterari, scegliendo testi semi-sconosciuti come quello di Nelson per mantenere il pieno controllo del soggetto, personalizzarlo con la sua firma e con quelle che sono le tematiche a lui più care: la sopravvivenza, l'allucinazione del reale, la lotta tra bene e male. A queste, Essi vivono (They Live, 1988) aggiunge un carattere spiccatamente politico, ancor più dell'antimilitarismo e dell'antitotalitarismo di 1997: fuga da New York o della frantumazione della società americana di Distretto 13. Con Essi vivono, gli alieni si impossessano dell'America mentre intorno a essa la crisi economica sta imperversando, riducendo il paese in ginocchio. L'invasione extraterrestre minaccia il genere umano ma non nella classica accezione dei sci-fi anni Cinquanta, bensì nella monopolizzazione delle menti per puri scopi commerciali. "Gli alieni non sono più comunisti ma yuppies reaganiani, liberali e affaristi" (Morandini). Per mezzo di contesti subliminali, proselitismi e cospirazioni gli "esseri" tengono a bada la popolazione e la inducono a obbedire, consumare, riprodurre, dormire, a non pensare, a guardare la tv, a non fare domande, a sottomettersi. La scritta "this is your God" sopra una banconota è l'epitome di un dissacrante schiaffo al capitalismo. They live, we sleep.

Con Essi vivono, gli alieni si impossessano dell'America mentre intorno a essa la crisi economica sta imperversando, riducendo il paese in ginocchio. L'invasione extraterrestre minaccia il genere umano ma non nella classica accezione dei sci-fi anni Cinquanta, bensì nella monopolizzazione delle menti per puri scopi commerciali. "Gli alieni non sono più comunisti ma yuppies reaganiani, liberali e affaristi" (Morandini). Per mezzo di contesti subliminali, proselitismi e cospirazioni gli "esseri" tengono a bada la popolazione e la inducono a obbedire, consumare, riprodurre, dormire, a non pensare, a guardare la tv, a non fare domande, a sottomettersi. La scritta "this is your God" sopra una banconota è l'epitome di un dissacrante schiaffo al capitalismo. They live, we sleep.

L'antieroe di turno è John Nada, disoccupato vagabondo che guiderà la rivolta per mezzo di speciali occhiali in grado di "vedere oltre". Nada, come già successo con Plissken, si rivela l'alter ego del regista, un disilluso del sogno americano ("io credo nell'America, seguo le regole", fa dire al protagonista) pronto a imbastire un possente combattimento (non a caso Roddy Piper nasce come wrestler professionista) contro le autorità e il potere delle sovrastrutture. In particolare lo smantellamento della baraccopoli e la conseguente fuga dei senzatetto è molto vicina come rappresentazione e atmosfera alla terza guerra mondiale evocata in 1997: fuga da New York.

Nada è accompagnato da un aiutante, un collega di colore, e da un'ambigua e affascinante donna. Personaggi secondari ma essenziali nel ribadire il carattere martirizzante del suo cinema (Frank e John si sacrificano per la salvezza del genere umano allo stesso modo di Catherine ne Il signore del male) e per avvalorare la faticosa e sfiduciata convivenza tra uomo e donna (Distretto 13, Grosso guaio a Chinatown).

Essi vivono, assieme ai due capolavori di Romero e Cronenberg, rispettivamente "Zombi" (1978) e "Videodrome" (1983), completa una geniale trilogia sugli studi profetici di Marshall McLuhan in relazione al villaggio globale, ai mass-media e ai suoi effetti prodotti sulla società. Il prete di strada ammonisce: "La nostra natura umana si è lasciata sopraffare dalle istituzioni esistenti. Crediamo di essere ricchi, invece siamo precipitati nell'abisso dell'avidità e della miseria, privandoci di ogni aspirazione, espressione e valore umano. Questi artifici ci mantengono in uno stato di banalità elevata, impedendoci di vedere la degradazione con la quale abbiamo schiacciato il mistero di Dio che è in noi. E se continueremo a vegetare nella vigliaccheria, nella cecità e nel mutismo, sarà la fine". Anche Max Renn è un uomo-macchina sottomesso dal potere della "video parola che si è fatta carne". A dispetto della sua avidità e del suo cinismo, riuscirà, almeno parzialmente, a ribellarsi dopo essere riuscito finalmente a "vedere" ciò che lo circonda. Nada combatte in egual misura, forse con maggiore rabbia e determinazione, ma deve arrendersi anche lui alla tragica pandemia, alla pari di Renn, che cede al vaticinio del professor O'Blivion: "Lo schermo televisivo è ormai l'unico vero occhio dell'uomo e fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che la televisione è la realtà. E la realtà è meno della televisione".

Il raffronto con la pellicola di Cronenberg sulla mercificazione dell'informazione si evidenzia altresì a livello narrativo (il canale 54 e il canale 83, gli occhiali e la Optical Vision) e a livello di antagonismo femminile e rispettivi ruoli (Holly e Nicki, la prima assistente ai programmi tv, la seconda conduttrice radiofonica) contribuendo ad approfondire il destino dello spettatore televisivo di massa, che vede senza elaborare ciò che osserva, pubblico che "non si interessa della storia".

Pur non raggiungendo la perfezione di "Videodrome", Essi vivono rimane comunque a oggi l'ennesima opera-culto del cineasta statunitense, un incubo urbano frenato da una sceneggiatura scarna che smorza il racconto in più parti ma sorretto da una lucida quanto fervida immaginazione che arricchisce il genere di riferimento (orologi-teletrasporto, buchi temporali e telecamere volanti) e puntellato da continue incursioni nello slapstick che amplificano la genialità della messa in scena, si pensi anche solo alla delirante sequenza del cenone borghese. Il climax viene raggiunto proprio nelle battute conclusive, quando Carpenter concede una spassosa quanto ironica (auto)critica: "Tutto quel sesso e quella violenza che si vedono sullo schermo si sono spinte troppo oltre per me. Ne ho abbastanza! Registi come George Romero o John Cochram [John Carpenter nell'originale, ndr] ecco, si può dire che sono semplicemente...". Carpenter tronca sul più bello e confeziona uno degli epiloghi più acuti e mostruosamente divertenti a chiudere i magici anni Ottanta, aperti dall'amico John Landis con "Un lupo mannaro americano a Londra" che già nel 1981 affrontava con umorismo nero una mostruosità tanto immaginifica quanto di chiara matrice socio-antropologica. Nel 1992 la Cornelius Productions si affida all'inesauribile fantasia di Carpenter nell'obiettivo di riesumare un classico della fantascienza: l'uomo invisibile creato da Wells. Per la prima volta il regista accetta un soggetto letterario popolare, ma, coerentemente con la sua indipendenza autoriale, ne rovescia il racconto privilegiando il suo stile e il suo pensiero, divenuti ormai inconfondibili dopo vent'anni di carriera.

Nel 1992 la Cornelius Productions si affida all'inesauribile fantasia di Carpenter nell'obiettivo di riesumare un classico della fantascienza: l'uomo invisibile creato da Wells. Per la prima volta il regista accetta un soggetto letterario popolare, ma, coerentemente con la sua indipendenza autoriale, ne rovescia il racconto privilegiando il suo stile e il suo pensiero, divenuti ormai inconfondibili dopo vent'anni di carriera.

Avventure di un uomo invisibile (Memoirs of an Invisible Man) si discosta infatti dalla prima trasposizione cinematografica datata 1933 e da tutte le altre produzioni della Universal degli anni Quaranta aventi come soggetto in comune il racconto dello scrittore britannico, quello dello scienziato pazzo colto da manie di onnipotenza che, dopo essersi macchiato di omicidio, viene braccato dalle autorità e ucciso. Carpenter attinge invece dal racconto di H. F. Saint, ribaltandone i ruoli dei buoni e dei cattivi: è ora il pur avido e cinico antieroe a guidare le sorti dell'umanità mentre, ancora una volta, l'autorità rappresenta il nemico numero uno.

Il prodotto è un ibrido tra fantascienza e spionaggio, nel quale i protagonisti indiscussi sono i mirabolanti effetti speciali a opera di Bruce Nicholson e della Industrial Light & Magic (Starman ma anche i futuri Il seme della follia e Villaggio dei dannati) e dove Carpenter si conferma un camaleonte in grado di esaltare il colore di qualsiasi genere cinematografico, in questo caso la commedia. Non è certo un caso che per il ruolo del protagonista sia stato scelto il comico Chevy Chase, divenuto celebre grazie al "Saturday Night Live". Nel film Chase interpreta Nick Halloway, un narcisista famelicamente attirato dal denaro che si ritrova in una situazione più grande di lui quando si accorge di essere divenuto invisibile in seguito a un errore della scienza. A posteriori il superpotere produrrà effetti collaterali che il protagonista non avrebbe mai voluto, privandolo dell'identità, della libertà e del libero arbitrio, pedinato e minacciato dall'autorità per scopi puramente individuali e arrivisti (il personaggio interpretato da Sam Neill). Come a Plissken, però, a Nick non interessa sapere che l'etichetta di uomo invisibile gli garantirebbe di evitare una potenziale terza guerra mondiale (ricordiamo che l'anno di produzione del film è il 1992 e l'America fino all'anno prima è stata protagonista nella prima guerra del Golfo) salvando così migliaia di vite umane. Nick rifiuta dunque il sacrificio che nelle ultime opere spettava a Catherine (Il signore del male) e a John Nada (Essi vivono), anche se l'avido cinismo nel voler almeno inizialmente trarre vantaggio dall'incorporeità per diventare miliardario paga comunque dazio a un lieto fine incompleto, in cui lo stesso Carpenter gli nega il ritorno alla normalità, "condannandolo" a una storia d'amore incompiuta, anche se felice.

L'angelica Alice, che di lavoro fa la documentarista antropologica e cosmologica, è tra i pochi personaggi femminili della filmografia carpenteriana a essere rappresentata senza alcuna ambiguità. In Avventure di un uomo invisibile Carpenter recupera la soggettiva di Halloween per facilitare la prospettiva dell'uomo invisibile e affida il suo racconto alla voice over del protagonista, a tratti prolisso ma sempre efficace. Indaga altresì sulla disgregazione dell'identità e sull'omologazione della società, come già accaduto rispettivamente in Distretto 13 e in Essi vivono. Quando il perfido David Jenkins cerca di rintracciare Nick, dichiara: "Quel tipo era invisibile già prima che diventasse invisibile". Il suo è un anonimato che spaventa, ma non solo il suo. Anche le amicizie di Nick si rivelano capziose e maliziose, avvalorando la prerogativa nichilista di Carpenter anche all'interno di una semplice commedia.

Il successo di quello che si può definire come il prodotto che più si avvicina al blockbuster dell'intera filmografia dell'autore è come sempre da attribuire alla maestria di questo artigiano del cinema, capace di trasformare un banale film su commissione nell'ennesimo esperimento sui generi, una commedia brillante e intelligente ("se tu fossi cieca saremo una coppia perfetta"), dove la suspense hitchcockiana incontra lo stile irriverente di Dark Star. L'anno successivo Carpenter abbandona momentaneamente il grande schermo per tornare a lavorare in tv come già successo alla fine degli anni settanta. Dirige Body Bags - Corpi estranei (Body Bags, 1993) insieme a Tobe Hooper, rientrando a pieni ranghi nell'horror. Ma è un horror sfumato da atmosfere grottesche, al limite del ridicolo, dove terrore e umorismo si scontrano mantenendo intatte le loro caratteristiche.

L'anno successivo Carpenter abbandona momentaneamente il grande schermo per tornare a lavorare in tv come già successo alla fine degli anni settanta. Dirige Body Bags - Corpi estranei (Body Bags, 1993) insieme a Tobe Hooper, rientrando a pieni ranghi nell'horror. Ma è un horror sfumato da atmosfere grottesche, al limite del ridicolo, dove terrore e umorismo si scontrano mantenendo intatte le loro caratteristiche.