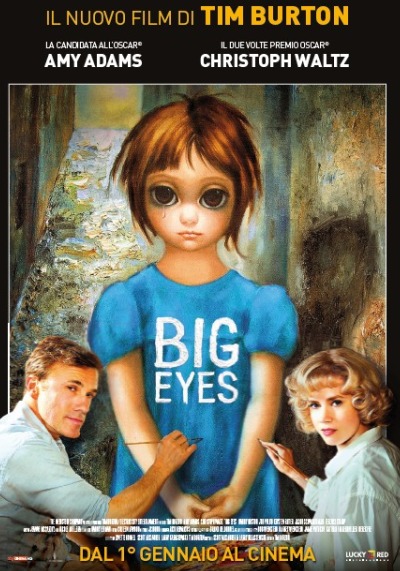

Big Eyes

di Tim Burton

biografico | Usa (2014)

"Chiunque si dedichi alla pittura dovrebbe iniziare tagliandosi la lingua", recita un emblematico aforisma di Henri Matisse. Agli antipodi di tale esegesi critica si colloca il protagonista maschile dell'ultimo film di Tim Burton, Walter Keane, agente immobiliare, truffatore, aspirante artista e soprattutto esperto affabulatore in grado di calamitare a sé, per mezzo della sua parlantina, chiunque gli capiti a tiro. Figurarsi la fragile e ingenua Margaret, lei si, abile pittrice in fuga dal marito che cerca di ricostruirsi una vita insieme a sua figlia. L'anno è il 1958, la città è San Francisco e quella che Burton si accinge a raccontare è una storia assurda eppure "basata su fatti realmente accaduti" (come ci tiene a sottolineare lo stesso regista in apertura, ce n'era bisogno?) in quella che resterà una delle più leggendarie frodi artistiche della storia.

Che "Big Eyes" non fosse neanche lontanamente accostabile al genio di "Big Fish" lo si intuiva ancor prima di prendere parte alla visione di quest'ultima opera. Non tanto per l'inarrivabilità dei suoi tratti distintivi, che proprio nel 2003 raggiungevano l'acme, e neanche per il differente concepimento delle due pellicole, una virata al fantastico e questa del tutto aderente alla realtà (anche se, in fondo, possono benissimo essere catalogate entrambe come "storie di una vita incredibile"). No, quello che precipuamente salta agli occhi è allora il radicale cambio di rotta del cineasta californiano che torna dopo vent'anni a filmare una biografia senza il suo carattere tipicamente poeniano, senza i sui attori feticci Depp/Bonham Carter, senza una megaproduzione alle sue spalle e con il solo supporto del suo fidato cast tecnico.

Per tale motivo "Big Eyes" risulta a livello epidermico un corpo estraneo all'interno della cinematografia burtoniana, o meglio, un modo di ripartire, di trovare una nuova strada percorribile dopo i fasti dell'epopea dark fantasy. Potremmo presentare metaforicamente il suo l'ultimo film citando una delle sequenze più suggestive di "Big Fish", ovvero il bivio che divide il protagonista lungo la sua strada: se Ed Bloom rifiuta con decisione la strada principale, lineare e irradiata dalla luce del sole, preferendo una scorciatoia tortuosa, oscura e irta di pericoli, la Margaret di "Big Eyes" (e il Burton del 2015) al suo posto correrebbe spedita verso la prima soluzione, con destinazione Hawaii.

La linearità però non pregiudica necessariamente il contenuto, che difatti è capace di sfruttare la "true story" dei coniugi Keane al fine di elevarne il valore simbolico e avanzare una storytelling che circoscrive i temi della finzione, in senso lato, del femminismo e del matrimonio (la prima parte sembra la versione slapstick di "Gone Girl") all'epoca dell'era democratica di Kennedy e Johnson. Come dimostra la sequenza del confessionale, dove il prete assolve la figura del pater familias e consiglia a Margaret di "fidarsi delle scelte di suo marito". Ma è soprattutto la concezione dell'arte e la sua mercificazione a pervadere la pellicola, in quel che si apprestava a diventare un paese schiavo del libero mercato. In tal senso è invece epifanica la sequenza nella quale, una volta accostato a Warhol, Keane ribatte in puro stile imprenditoriale: "È lui che è copia me. Io avevo una "factory" quando ancora lui non sapeva neanche cosa fosse un barattolo di zuppa". L'elogio della bugia figlia del capitalismo, lo schiudersi del femminismo, l'arte come merce da vendere. Il tutto sullo sfondo delle solari e fascinose location di San Francisco e delle Hawaii (che esaltano l'edulcorata fotografia di un sempre bravo Delbonnel).

Se vi state chiedendo cosa c'entri Burton con tutto ciò o perché abbia scelto proprio la storia dei Keane nel bel mezzo della sua delicata carriera, la risposta potrebbe trovarsi in un salto temporale, indietro di vent'anni: "Ed Wood". L'altro biopic di Burton incentrato sul peggior regista di tutti i tempi, un freak deriso come uno zimbello ma rappresentato con vitalità, passione e sentimenti puri. Ecco allora che, alla stessa stregua, l'arte del protagonista (ancor più del deprecabile ladrocinio) è considerata kitsch, popolana e grezza. Tocca al regista compiere la stessa operazione di riscatto. Focalizzando l'attenzione sul singolo poi è inequivocabile come l'esuberante eccentricità di Wood coincida con la faciloneria di Mr. Keane (protetto in un certo senso ancora oggi dalla moglie per essere stato nella sua scorrettezza l'unico vero promotore del successo da lei avuto in seguito agli eventi legali). Il pensiero del regista arriva dunque a riflettere quello di Warhol che sosteneva come fosse tangibile il discorso artistico in quei dipinti perché se la gente amava quella determinata forma di pittura, era innegabile che non fossero tutti dei pazzi. La profezia del padre della pop art rappresenta l'anticamera all'ossessione della fama e del successo ed è forse lo stesso Keane a incarnare la pionieristica concezione dell'arte come moda e strumento di massa.

L'errore imperdonabile è che, a fronte di queste interessanti tematiche, il regista preferisca soffermarsi sul racconto privato della coppia con esiti tutt'altro che proficui, lasciando istrioneggiare (troppo) il villain Christoph Waltz che, alla sequenza del processo sembra quasi imitare la "deliranza" di Depp nella sua ridicolezza. Anche la coppia di sceneggiatori Scott Alexander e Larry Karaszewski, due grandi esperti di biopic ("Man on The Moon", "Larry Flynt - Oltre lo scandalo", oltre allo stesso "Ed Wood") infarciscono il racconto di personaggi ambigui ma inermi come il giornalista mondano che aiuta Keane al riconoscimento popolare o il critico che, per contro, lo distrugge perché ha successo e va in tv, entrambi privi della necessaria caratterizzazione. A controbilanciare il risultato vi è però la convincente performance dell'ingenua e indecisa Adams che sembra avere gli stessi occhioni carichi di tristezza come quelli degli orfanelli nei suoi dipinti. Non a caso il regista è legato alla pittrice da una salda amicizia nata negli anni novanta (che sia più semplicemente questo il fattore dominante della scelta?)

A conti fatti "Big Eyes" nasce come una screwball comedy adattata negli anni sessanta, per avvicinarsi sempre più tra i labirinti di un thriller inverosimile, fino a compiersi con un finale esageratamente frettoloso (e incolore) all'interno di un'aula di tribunale, perdendo qualsiasi identità con il genere di riferimento. Ecco perché la nuova strada intrapresa risulta più irresoluta che mai, sembra quasi non sia compatibile con la radicale trasformazione messa in atto dal regista.

Non c'è spessore, non c'è intuizione nel "Big Eyes" di Burton che sembra essere ancora contaminato dalla produzione Disney e che al netto dei capolavori del 2003 ("Big Fish") e del 2005 ("La sposa cadavere") non è mai più riuscito a ripetere il genio degli anni 90.

30/12/2014

cast:

Amy Adams, Christoph Waltz, Krysten Ritter, Terence Stamp, Jason Schwartzman, Danny Huston, Jon Polito, Heather Doerksen, James Saito

regia:

Tim Burton

titolo originale:

Big Eyes

distribuzione:

Lucky Red

durata:

105'

produzione:

Silverwood Films, Electric City Entertainment, Tim Burton Productions, The Weinstein Company

sceneggiatura:

Scott Alexander, Larry Karaszewski

fotografia:

Bruno Delbonnel

scenografie:

Rick Heinrichs

montaggio:

JC Bond

costumi:

Colleen Atwood

musiche:

Danny Elfman