Made in USA - Una fabbrica in Ohio

di Julia Reichert, Steven Bognar

Documentario | Usa (2019)

Quando il sogno di un grande Paese, un Paese che si chiama America, è costretto a confrontarsi con i numeri e le regole del mercato globale e ne esce con le ossa rotte e il cervello annacquato, il suo popolo si disperde ed attorno al suo fulcro resta lo scheletro di un antico splendore che aveva permesso a centinaia di persone e famiglie di dare un senso al brulicante viavai che riempiva le vie, i negozi, le case illuminate di una città baciata dal progresso. Nel dicembre 2008 la GM di Moraine chiudeva i suoi stabilimenti di cristalli per auto; oltre diecimila posti di lavoro volatilizzati alla velocità di un discorso di commiato pronunciato su un palco di assi improvvisato; un pezzo di Ohio costretto a deporre le armi e spazzato via dalle tenaglie di una nuova crisi economica.

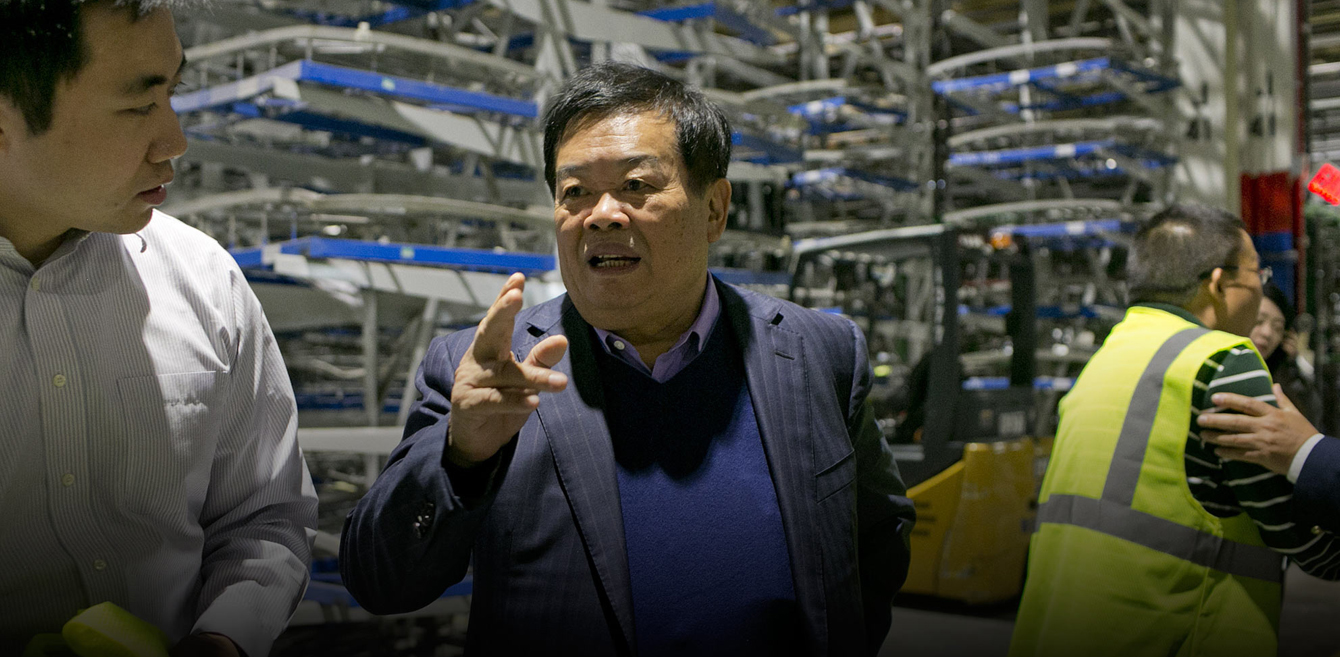

È da qui che prende le mosse il film documentario di Steven Bognar e Julia Reichert, prodotto dalla Higher Ground Productions, la casa di produzione fondata dai coniugi Obama, e premiato con l'Oscar nell'ultima edizione prima della pandemia. Un punto di partenza che, bypassato il lacrimevole prologo, fa un salto di sette anni (è il 2015) per dipingere "il principio di un nuovo inizio" avente in dote, oltre ai capitali, uomini dagli occhi a mandorla dotati della schietta consapevolezza di avere a che fare con un Paese relativamente giovane, i cui "poco più di duecento anni di Storia" possono – le loro prime parole trasudano indulgenza - giustificare la debacle. Sono arrivati i cinesi, è arrivata la Fuyao, e il suo fondatore, Cao, ha occhietti stretti da furetto, un corpo rotondo, il viso rugoso di una tartaruga.

Il primo punto che “Made in USA” segna a proprio favore consiste nell'indugiare da subito sul materiale umano a disposizione: prima ancora che una cultura possa tentare nell'impresa di fondersi con un'altra, di soppiantarla addirittura dettandole tempi e modi di esistere, ci sono infatti i corpi. Corpi che si annusano, che come cani girano attorno in cerca di qualche odore familiare: la sensazione fantascientifica che una razza aliena sia piombata nel mezzo di questa enorme piana a stelle e strisce, è immediatamente servita. E tanto più grande è la distanza se si tiene conto che in questo tentativo di incontro le armi a disposizione sono impari. Da una parte la sola forza lavoro, una classe media fiaccata da anni di privazioni e incertezza, costretta a rivedere continuamente al ribasso le prospettive di vita; dall'altra la perturbante efficienza di un capitale che non fa sfoggio della propria ricchezza, ma che al contrario si muove come un sol uomo, come una forza che è tale perché mai considerabile nella sua individualità. La sensazione è che il self-made man sia ormai solo carne da macello.

"Dobbiamo conoscere gli americani" spiegano i formatori nei corsi per giovani reclute cinesi, "amano le grandi automobili perché sono lo specchio di una loro innata disinvoltura; non danno alcuna importanza al modo di vestire, sono diretti, schietti, dicono in faccia le cose." Una serie di informazioni che farebbero sorridere se non fossero lo specchio, per nulla distorto, del tentativo di fare coesistere due universi lontanissimi e praticamente opposti che soltanto l'obiettivo del profitto ha immerso nello stesso spazio fisico: la fabbrica.

Ed è qui, in questa coesistenza forzosa, che si consuma il fallimento dell'impresa. In fondo "Made in USA" non fa che ribadire una verità eclatante: il mercato non si autoregola; il mercato detta regole. Regole che cozzano con le esigenze di chi è costretto ad applicarle. E così ecco che le paghe si riducono, che gli operai americani fanno la figura dei lassisti, preoccupati soltanto di poter contare sulle misure di protezione per non farsi male; che quelli cinesi vanno al doppio della velocità, fregandosene delle regole e delle misure di sicurezza. Anche questi, due modi diversi di vedere il mondo.

Eppure non esiste un mostro né un salvatore in questa storia. Lo stesso Cao, il deus ex machina che in un passaggio intimo del doc, si interroga, maliziosamente, se nei suoi decenni da imprenditore ha fatto più bene che male, non è in nessun caso il responsabile di questo stato di cose. L'azienda-mondo può prosperare o fallire in totale indipendenza, come entità a sé, padrona assoluta del suo destino. Le colpe sono di chi sta nel mezzo. "Made in USA" ci mostra la storia di un'azienda che nasce, muore e poi risorge senza che nessuno possa o voglia sporcarsi le mani: i sindacati non hanno potere e restano ai margini; lo Stato non è neppure evocato; i politici sono a malapena invitati alle cerimonie di inaugurazione; il pensiero unico capitalista spezza le reni e come un virus invade e va replicandosi.

La Fuyao Glass America dal 2018 è in attivo, eppure i salari non sono cresciuti e il numero di forza lavoro impiegata si è ridotto. "L'automazione è il futuro", dichiara un ingegnere durante un'ispezione nei cantieri. Ci sono altri uomini attorno a lui, americani e cinesi. Nessuno risponde, tutti guardano le enormi braccia meccaniche compiere il lavoro di cinque uomini. La fabbrica non è più una casa, è un pianeta lontano e inospitale fuori dai confini terrestri, orbitante in un diverso e lontanissimo sistema solare.

03/04/2020

regia:

Julia Reichert, Steven Bognar

titolo originale:

American Factory

distribuzione:

Netflix

durata:

110'

produzione:

Partecipant, Higher Ground Productions

fotografia:

Steven Bognar, Aubrey Keith, Jeff Reichert, Julia Reichert, Erick Stoll

montaggio:

Lindsay Utz

musiche:

Chad Cannon