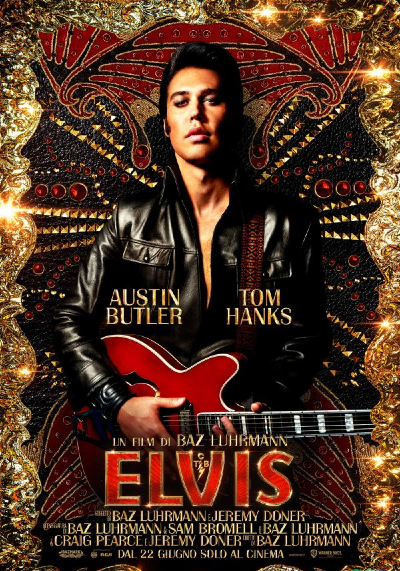

Elvis

di Baz Luhrmann

biografico | Usa/ Australia (2021)

Durante il Festival di Cannes 2022, le due grandi proiezioni evento Fuori Concorso, "Top Gun: Maverick" e questo "Elvis", erano accomunate dall’appello dei loro autori (nel primo caso, ovviamente, Tom Cruise) in difesa della visione in sala, unico luogo di fruizione possibile della grande spettacolarità dei loro film. Per Baz Luhrmann, del resto, l’eccesso e il kitsch sono, fin da "Romeo + Giulietta", marche di uno stile, espressioni di un’ideologia, motivo di elogio per i suoi estimatori come principale fonte di critica per i detrattori. Nel suo sesto lungometraggio, il regista ci mette pure la firma, quando, in apertura, dopo il logo della Warner., appare l’effigie delle sue iniziali, tra il luccichio dorato di gioielli. E in quello che risulta, in definitiva, uno dei suoi titoli più riusciti, la figura di Elvis Presley, la sua biografia, diventano allora approdo perfetto per una poetica che stimola e allo stesso tempo mette in discussione la vertigine dello sguardo e del suo desiderio, che usa le immagini, le sue superfici, per indagare dentro di loro e il meccanismo che le produce.

A litte rock and roll never kill nobody

"Elvis" completa, ponendosi come capitolo centrale, un’ideale trilogia sugli Stati Uniti del ‘900, aperta con "Il grande Gatsby" e chiusa con la serie "The Get Down", di cui Luhrmann è produttore e regista del primo episodio, e che, forse e un caso o forse no, inizia nel 1977, anno della morte del re del rock. La New York degli anni 20 è piena di discariche e di vapore, fonte per la crescita della città, mentre a Long Island editori, playboy e miliardari si danno alla frenesia delle feste. Nel Bronx, alle origini dell’hip-hop, mentre esplodono le violenze e le case vanno in fiamme, la musica è l’ancora dì salvezza per i giovani afroamericani. Così, a Memphis (la città natale di Elvis, dove verrà poi assassinato Martin Luther King) la povertà è ancora dominante, e il protagonista sfreccia in auto di lusso verso il successo mentre nelle piantagioni lì accanto lavorano afroamericani sotto il sole cocente.

Il suo mondo è quello dei palchi, delle grandi esibizioni musicali, in cui l’attenzione è sempre sullo stuolo di fan sfegatate che esplodono alla vista di Elvis The Pelvis e, mentre il clamore è sempre più crescente, un montaggio parallelo particolarmente evocativo ci mostra un misero locale dove una donna afroamericana intona una canzone. Il regista, con la sua macchina frenetica ("il movimento è il carburante del suo cinema", dicevamo per "Il grande Gatsby"), ci immerge, anzi ci sballotta tra la folla, e, portando all’estremo questo movimento, conduce lo spettatore anche in una posizione critica. Perché quello che vediamo sono persone incantate, imbambolate di fronte allo spettacolo, che le separa dal mondo che nel frattempo va avanti e si appresta al collasso.

Christian, alla fine di "Moulin Rouge!", scrive nel suo piccolo appartamento mentre il cabaret del titolo è già in rovina. Nick, ne "Il grande Gatsby", passeggia nella casa abbandonata del protagonista: entrambi gli epiloghi sono dominati dal grigio, mentre prima era tutto un caleidoscopio di colori. Luhrmann è abituato a ritrarre un microcosmo nel suo massimo zenit, un attimo prima che crolli. L’intreccio di "Elvis" si concentra soprattutto sul ritorno del protagonista dal servizio militare, quando sulla scena si affaccia il nuovo rock degli anni 60 e intanto muoiono Martin Luther King, Bob Kennedy, Sharon Tate. Così il protagonista sogna di diventare un grande attore del cinema (il suo modello è James Dean) ma le insegne di Hollywood sono già in rovina e inizia il predominio della televisione. Su questo media, comincia a fare tante esibizioni per provare a risollevare il suo nome e nel film si susseguono ritagli di giornali, le inquadrature delle telecamere degli studi di registrazione, la medietà di un mondo dove crescono già i germi della contemporaneità, del quale si fa massima espressione la figura del Colonnello Parker, l’imbonitore che viene dal circo sostenendo non c’è spettacolo senza truffa.

Tra il circo e l’industria dello spettacolo è l’illusorietà il trait d’union, con Elvis che diventa fenomeno da baraccone, oggetto del desiderio e di consumo creato ad arte. Se nel biopic di John Carpenter ("Elvis il re del rock", 1979) Presley rappresentava la tipica parabola del "sogno americano" (chi dal nulla raggiunge il massimo successo) nel film di Lurhmann ne è la versione ormai irreversibilmente corrotta.

La macchina del desiderio

Il rapporto tra il Colonnello Parker e Elvis è dunque alla base della trama del film. Spesso al centro delle opere di Luhrmann troviamo il rapporto tra il protagonista, uno scrittore, e una persona amata (Satine per Christian in "Moulin Rouge!") o venerata (Gatsby per Nick), in cui il raccontarne la storia diventa il mezzo per preservare la memoria dopo la morte. In "Elvis" sentiamo la voce narrante del colonnello Parker, che nell’incipit ci introduce alla storia sostenendo di avere creato lui il re del rock. Lo interpreta un Tom Hanks sformato dalle protesi, una versione grottesca simile al Pinguino di Colin Farrell, un ruolo assai distante dal tipico eroe americano in cui eravamo abituati a vederlo. Un personaggio mefistofelico, un Faust che da Elvis si fa vendere l' anima, con l’obiettivo di sfruttarlo appieno. Tra i due non c’è dunque rapporto d’amore o di adorazione ma solo di mero sfruttamento. Questa volta non c’è in gioco la creatività, l’arte, ma solo il business (chi ha scritto le canzoni di Elvis? Il film non lo dice, non è importante, il protagonista è qui, più che un artista, un performer). Il vero amore di Elvis non è per le prime fidanzate o per la moglie Priscilla o la madre Gladys (le poche scene private risultano volutamente artificiose), ma solo per il pubblico, del quale non può fare a meno, un tratto già evidenziato dal film di Carpenter, dove Kurt Russell esclamava: "Io sono il mio pubblico". Un amore che diventa perversione: le lunghe scene dei concerti si concentrano sulla folla che lo desidera, come corpo, come immagine luccicante, come accade allo stesso Colonnello, che lo guarda a lungo in disparte e finisce per esserne attratto.

A livello di trama, "Elvis" evita le consuete tappe del biopic: un veloce flashback iniziale è sufficiente per fornirci il background, le informazioni sono veloci, piccoli dettagli di cornice (gli amici della Memphis Mafia) perché l’attenzione è tutta sul suo successo, sui concerti, dove lo vediamo ancheggiare frenetico, sempre più sudare, svenire ma mai morire veramente. La morte, oggi, per l’idolo delle folle, a differenza di quanto accadeva a Satine o a Gatsby, è preclusa, perché egli è destinato a vivere come una leggenda, ridotto però, nel pieno della modernità, ad oggetto di consumo, a merchandising. Cosa resta nella memoria, le sue canzoni o la sua immagine? La notizia della sua scomparsa è solo accennata dal titolo di un giornale e le ultime immagini ce lo mostrano ancora in vita mentre decolla in aereo, raccontando la storia dell’uccello senza zampe destinato a rimanere in aria e a morire non appena atterra (aneddoto già ascoltato in "Days Of Being Wild" di Wong War Wai).

Attraverso questo approccio, Luhrmann, in maniera acutamente ambigua, intende così riaffermare il potere del cinema, a partire da quello di trascendere la mera cronaca. Austin Butler si immedesima perfettamente in Elvis, ma nella seconda parte avviene uno scarto, quando, se nella realtà la sua figura diventa grassa e attempata, nel film resta sempre uguale, solo un po’ più siliconato e tirato a lucido per le trasmissioni televisive.

Nel finale, vediamo un frammento di repertorio con le immagini del vero Elvis che appare in tutta la sua diversità. Allo stesso tempo, fin dall’inizio e sempre di più quando le vicende si spostano negli studios televisivi, prevalgono split screen, inserti fumettistici, passaggi di montaggio caotico: segni strabordanti di chi non vuole rinunciare al grande schermo.

"Elvis" è allora un canto di chi crede ancora nella possibilità del cinema di creare miti (anzi, supereroi!) quando oggi la sua capacità attrattiva ha sempre meno presa, e allo stesso tempo ne rivela il suo carattere illusorio, la sua scoperta mistificazione. Sui titoli di coda scorrono, come di consueto, cartelli che ci informano sul destino dei personaggi, come a dare beffarda parvenza di verosimiglianza a un film di (sulla) finzione.

23/06/2022

cast:

Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Kodi Smit-McPhee

regia:

Baz Luhrmann

titolo originale:

Elvis

distribuzione:

Warner Bros.

durata:

159'

produzione:

Bazmark Films, Roadshow Entertainment, The Jackal Group, Whalerock Industries

sceneggiatura:

Baz Luhrmann, Sam Bromell, Craig Pearce, Jeremy Doner

fotografia:

Mandy Walker

scenografie:

Catherine Martin, Karen Murphy

montaggio:

Matt Villa, Jonathan Redmond

costumi:

Catherine Martin

musiche:

Elliott Wheeler