La folla

di King Vidor

drammatico | Usa (1928)

Stati Uniti, 1900.

A casa Sims, viene alla luce un maschietto, un cervello o più probabilmente due braccia destinate all’American Dream, la dura palestra dell’individualismo che come per magia diventa la banca alchemica della ricchezza della Nazione, l’interesse personale che coincide con quello generale.

John nasce il 4 luglio, l’Indipendence Day, una data troppo simbolica per essere casuale e che convince i suoi genitori che il loro sarà un figlio straordinario che, per esempio, a differenza dei colleghi suoi, neonati, italiani che nascono con in mano una cambiale di Debito Pubblico, lui sarà destinato alla fama & ricchezza.

Il tempo vola e così il calendario, coi suoi anni, mesi e giorni indifferenti e inesorabili.

John cerca fortuna a New York, trova un ingaggio come pubblicitario, si sposa, nascono due bambini su cui nessuno fa più progetti poiché il suo destino radioso ha perduto tutto il suo smalto e assomiglia sempre meno, giorno dopo giorno, a una qualsiasi connotazione di sogno che sia quello individuale o quello collettivo fino ad acquisire i tratti dell’incapacità di fare che lo avvicinano al peggiore degli incubi, un volto nella folla.

"Un volto nella folla" è un incubo tipicamente americano ed è anche il titolo di un celebre film di Elia Kazan (1957) che narra l’irresistibile caduta di un meneur de foules, quel personaggio che attira le masse e le incanala in un suo più o meno ambizioso destino.

John sa bene che la differenza tra l’uomo-folla e il self made-man sta tutta nella consapevolezza delle azioni.

Il sapere è l’unico esoterismo vincente, la capacità di andare controcorrente, rifiutare la protezione del rassicurante e affascinante moto delle masse, coreografico come un balletto, e stringere invece le focali fino a ritagliare nettamente un primo piano di fascino superiore a condizione che sia associato a una grandezza oggettiva del soggetto inquadrato. Lo sapeva benissimo Hollywood che associò da subito l’industria del cinematografo allo star-system.

E in effetti King Vidor, regista di talento e rigore, gira la prima sequenza per ben tre volte e solo l’ultima dà il tono all’intero film: nella prima si concentra sulla figura intera del signor Sims che in ghingheri e trepidante aspetta l’annuncio della nascita del suo primogenito. La cinepresa si sposta infine sul Primo Piano del neonato che raddoppia il valore dell’immagine-affetto, che è già tale come taglio dell’inquadratura cui si aggiunge la naturale tenerezza che ispira la vista di una nuova vita. Il messaggio è però incompleto e Vidor insiste con un secondo prologo: sono passati dodici anni. Sull’onda di un calendario che è "volato" fino a coprire tutto il periodo, il regista taglia in Campo Lungo una schiera di giovinetti in cui John, un bel moretto che effettivamente spicca, occupa il centro e bilancia la messa in quadro mentre i suoi amichetti che gli fanno corona si confessano allegramente i sogni che si augurano per quando diventeranno adulti.

L’augurio di John è interrotto dall’arrivo di un’ambulanza che si ferma sotto la sua casa e scatena la curiosità di una folla che si materializza come per incanto e fa da ala al piccolo John che sale le scale nel mentre la massa ordinata e inquadrata frontalmente fa da coro silente alla tragedia della morte del padre.

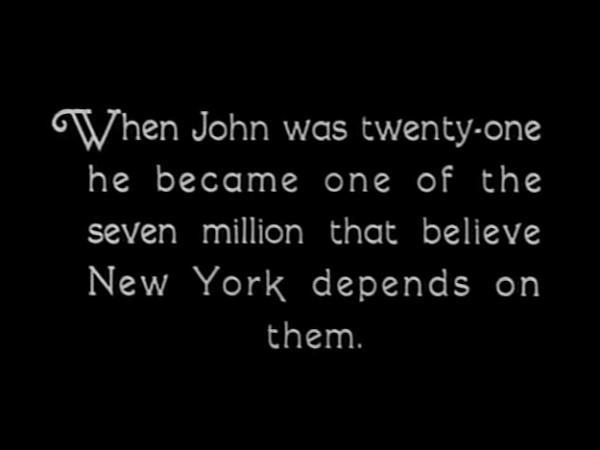

Ci siamo quasi ma è necessario un terzo prologo per entrare nel soggetto del film: John lascia il paesello e col piroscafo arriva nella Grande Mela che lo accoglie col suo inconfondibile skyline e la didascalia che si può considerare il sottotitolo del film: "A 21 anni John era uno dei sette milioni di abitanti convinti di essere i pilastri di New York".

Appena sbarcato arriva il colpo di grazia: la cinepresa sembra letteralmente impazzire nell’impossibilità di seguire le dinamiche della metropoli.

Schiere di uomini e donne intruppati in plotoni suggestivi e guidati dai fuochi dei semafori; spianate di grattacieli che si raddoppiano grazie al riflesso di un materiale nuovo e strettamente legato alla società di massa, il vetro che alleggerisce la gravità del cemento armato che tiene in piedi quelle strutture mastodontiche; figure intere che camminano instancabili, tutte tenute a fuoco nella profondità di campo ma assolutamente indefiniti e il cui unico valore (la differenza qualificante) è quel puntino che va dalla cintola in giù, una gonna o forse un pantalone che dopo molti secondi di cammino veloce riesce a informarci sulla natura sessuale del soggetto, se uomo o donna.

Se si volesse tentare una storia degli ordinamenti politici attraverso il cinema ci troveremmo senza dubbio ad analizzare un fotogramma de "La folla" per ritrovare la natura individualistica, incosciente, anomica e indifferenziata delle società liberali cui si potrebbe contrapporne uno di "Ottobre" (S.M. Ejzenstein, 1928) le cui masse si muovono all’unisono verso una sola direzione, solidali tra loro e coscienti delle loro azioni e infine uno de "L’uomo con la macchina da presa" (D. Vertov, 1929) in cui le masse si frammentano in una messa in mostra di un comunismo romantico e libertario.

E così, al terzo tentativo la storia può finalmente cominciare e, dato il ritmo dell’incedere, essa non procede bensì vola. John si impiega nella pubblicità, in un enorme stanzone il cui spazio e le cui dinamiche sono solo un rapporto scalare rispetto al mondo esterno.

John è una scrivania tra centinaia di scrivanie indistinte ma tutte uguali e distanziate tra di loro di tot centimetri lungo i quattro punti cardinali. Come in "Metropolis" (F.Lang, 1927), l’oggetto-valore, la differenza qualificante è un enorme orologio tondo che quando scocca le 16 funge da colpo di pistola verso il traguardo delle toilette, dove sciacquarsi il viso e correggere la scrimatura prima dell’uscita.

John, finito di lavorare, dovrebbe studiare per poter accedere al sapere, viatico ai ruoli dirigenziali ma il suo amico Bert (Bert Roach) lo convince a seguirlo, ha combinato un appuntamento con due signorine.

John conosce Mary (Eleanor Boardman) e da spettatori guardiamo anche con una certa ammirazione la città che da laboriosa si mostra adesso civettuola, al servizio della Libido: una folla di uomini si dispone orizzontalmente sul marciapiede nell’attesa dell’uscita dal lavoro di una folla di donne.

Come nelle grosse bolle finanziarie, assistiamo affascinati a un dispiegarsi elefantiaco di domanda e offerta; si compongono coppie e comitive, come un mercato in piena salute.

La cattedrale della Libido è Coney Island, da sempre meta di passeggiate e di Luna Park, con le sue dinamiche da montagna russa che schizza avanti e indietro, su e giù, centripeta e centrifuga, gambe all’aria e testa sull’asfalto; lo spazio è solcato da enormi autobus scoperti e a due piani che sembrano sommergibili che tagliano la folla come burro.

La cinepresa si piazza ovunque possa stabilirsi, come una cimice senza pudore.

I neon pulsano messaggi subliminali che nessuno è in grado di decodificare. John e Mary si promettono l’un l’altro e Bert, scapolo impenitente, in possesso di una libertà eversiva, li guarda con collaudato cinismo, scommettendo non più di un anno di felicità. Bert in effetti è la chiave della storia, un volto nella folla ma consapevole, una fonte di sicurezza che asseconda il cannibalismo di una massa "sempre pronta a ridere con te ma che ti lascia da solo quando arriva il momento di piangere".

John ne ha una qualche avvisaglia quando il sommergibile incrocia un clown che scatena la risata isterica di tutti, non perché buffo ma perché visibilmente triste talché se ne legge agevolmente la sua triste storia, di un ragazzo che sognava di diventare qualcuno ed ora eccolo lì, la tragedia di un uomo ridicolo. A John questa lettura suona dannatamente familiare ma dimentica presto, vuoi per il suo innato ottimismo infantile vuoi perché in quel momento vede solo Mary, che infatti lo sposa.

Così, l’eversione della Libido, del desiderio, si formalizza nella convenzione sociale del matrimonio.

La seconda parte del film mette in scena la caduta, con inquadrature e dettagli fortemente icastici: il letto a scomparsa che rende lo spazio poco meno angusto; i vetri che vibrano a causa delle rotaie del tranvai appena sotto casa; un solitario fondo di bottiglia che è tutto il loro mobile-bar che scandalizza i fratelli e la madre di Mary, decisamente scontenti di John e del tenore di vita che conduce la giovane coppia.

John non ha fatto carriera nel mentre che Bert è diventato il suo capo: capocomico innato, è stato premiato senza bisogno di studiare.

Nella desolazione dello stallo paralizzante, persino un episodio positivo è sufficiente trasformare il male in peggio: una gratifica di 500 dollari per il suo lavoro scatena lo shopping e l’eccitazione di una vita di privazioni che fa abbassare la guardia alla povera gente che, inebriata da un benessere improvviso, si scopre incapace ad attraversare la strada su cui sta giusto sfrecciando un camion. La piccola Alice giace a terra, investita.

Si ricompone con la sua solita magia la folla del dolore come era già stato per la morte del padre, ebbra di orrore e curiosità. Vidor mette in scena quella che è forse la più bella sequenza di un film che comunque già di suo è un manuale di stile. Il dolore di John è reso come una rivolta gentile, un chiedere silenzio alla folla borbottante perché sua figlia "sta dormendo"; lo vediamo pregare un camion di pompieri, ragazzini che urlano, gente che si soffia il naso: prega un miracolo che non può accadere. A questo punto la tragedia non potrebbe se non seguire la sua piega naturale e perfezionarsi; in effetti King Vidor girò otto finali diversi nessuno dei quali entusiasmò né lui né la MGM. Vidor lo risolve infine con la terza e ultima sequenza magistrale, un carrello indietro sul campo lungo e profondo che disvela un’allegria che stona decisamente col respiro del film; John e Mary sono a teatro, reinseriti nella folla che ride con loro di fronte a uno spettacolo allegro.

Dal nostro punto di vista quelle risate non possono essere se non amare, come di una resa. Questo finale, privo di catarsi e con l’amaro in bocca fu punita agli Oscar: in concorso come miglior film e miglior regista, gli furono preferiti Lewis Milestone e "Aurora" ("Sunrise", FW Murnau); King Vidor dovette aspettare il 1979 per un riconoscimento alla carriera.

Di formazione giornalistica, aveva lungamente lavorato coi cine-giornali prima di cimentarsi col cinematografo. La sua formazione documentaria è ravvisabile nell’intera sua filmografia, sia per i soggetti realistici sia per la composizione essenziale della messa in quadro e l’illuminazione diffusa e contrastata, in campo profondo e assente di flou.

Nella sua carriera si è confrontato con molti generi cui impose come unico principio la verosimiglianza. Che si sia trattato di un dramma come "The Champ" (1931) e "Nostro pane quotidiano" (1934) o di un western come "Passaggio a Nord-Ovest" (1940); un pretesto letterario in costume come "Guerra e pace" (1956) interpretato da Audrey Hepburn e Henry Fonda, prodotto dalla mitica coppia De Laurentis-Ponti o di una protesta pacifista come "The Big Parade" (1925) oppure sociale come “Stella Davis” (1937) il suo obiettivo rimase sempre la cattura della vita così come è.

Proprio "Stella Davis" offre le prove di quanto detto: nella meticolosità della messa in scena di una aristocrazia dai protocolli rigidissimi entro cui sui perde la proletaria Stella, una as usual grandissima Barbara Stanwick misuratamente sopra le righe, sembra di rileggere la precisione descrittiva di Emile Zola dei minatori francesi di "Germinale".

01/04/2015

cast:

James Murray, Bert Roach, Estelle Clark, Lucy Beaumont, Eleonor Boardman

regia:

King Vidor

titolo originale:

The Crowd

distribuzione:

Metro-Goldwyn-Mayer

durata:

98'

produzione:

Metro-Goldwyn-Mayer

sceneggiatura:

King Vidor - Joseph Farnham

fotografia:

Henry Sharp

scenografie:

Cedric Gibbons - Arnold Gillespie

montaggio:

Hugh Wynn

costumi:

Andrè Ani

musiche:

Carl Davis